Quelques infos sympa

|

Principaux ports |

![]()

|

ABORDAGE : 1. Un navire manoeuvre pour s'amarrer bord à bord avec un autre afin de la prendre l'assaut. 2. Collision accidentelle entre deux navires. 3. Atteindre la côté, le rivage. ABATTRE : 1. Mouvement d'un navire à voile dont la proue s'éloigne du lit du vent. Il fait une abattée et se rapproche du vent arrière (inverse = aulofée). 2. Mouvement d'un navire qui change de route. ABORD (en) : Sur le côté du navire. ABORDAGE : 1. Atteindre le rivage. 2. Manoeuvre du navire lui permettant de s'amarrer bord à bord avec un autre pour lui donner l'assaut. 3. Collision de deux navires ou entre un navire et un objet flottant ou non. ACCASTILLAGE : Ensemble des divers équipements mobiles utilisés sur le pont d'un navire (manilles, poulies...). ACCOSTER : Disposer un navire le long d'un quai ou à côté d'un autre navire. ACCULEE : 1. Mouvement d'un navire qui recule sous l'effet de la houle, du vent : il cule.. 2. Les varangues acculées sont celles qui ne sont pas perpendiculaires à la quille. Celle de l'avant et de l'arrière. ADONNER : Le vent adonne quand il tourne dans un sens favorable à la marche du navire. Il vient plus à l'arrière. L'inverse = refuser. AFFALER : 1. Abaisser, faire descendre une voile, une vergue... L'inverse de Hisser. 2. S'affaler : être entrainé trop près de la côte. AFFOURCHAGE : Ancrage sur deux ancres, face au courant, faisant un angle de 45°. AFFRETEUR : Celui qui prend un navire en location à un armateur. AFFÛT : Structure en bois - appelée plus familièrement chariot, caisse, berceau, train - à quatre roue, supportant le canon et permettant de le déplacer. AGRES : Eléments du gréement accessoires aux manoeuvres, levages, arrimages (poulies, voiles, vergue, cordages, ancres, etc...). AIGUADE : Escale où l'on peut faire de l'eau : faire aiguade, pour approvisionner le navire. AIGUILLETER : Assembler deux cordages ensemble, au moyen d'un petit filin. AIGUILLOTS : Ferrure, fixée au gouvernail, constituant la partie mâle (pivot) de l'axe de pivotement du gouvernail (voir fémelot). ALLEGE : Petite embarcation servant au chargement et déchargement des marchandises d'un navire. Sorte de chaland destiné à remonter les fleuves. Se dit aussi "Gabare". ALLONGE D'ECUBIER : Allonge placée de part et d'autre des écubiers. ALLONGE POUPE : Montant verticaux des fenêtres de la poupe - fenêtres de la chambre du conseil (1er pont), fenêtre de la grande chambre (2ème pont).

ALLURE

: Direction de la route suivie par un bateau par rapport à

la direction d'ou vient le vent. L'allure détermine le réglage

de la voilure. AMARINER : 1. Former les hommes à la navigation, au métier de la mer, les habituer à la mer. 2. S'emparer d'un navire et faire transborder une partie de son équipage sur le navire capturé. AMARRE : Câble ou cordage (aussière ou grelin) servant à tenir (amarrer) un navire à quai. Les amarres de poste sont les amarres mis à disposition par le port. AMARRER : Fixer quelque chose à une autre. Un navire est amarré au quai par des aussières nommées amarres.

AMATELOTER :

1. Partager un hamac, à tour de rôle, avec un autre matelot,

faute de place. AMENER : Abaisser, faire descendre un objet, les voiles, une vergue, un canot, maintenu par un cordage. Amener le pavillon du navire signifie : se rendre. AMERS : Tous repères fixes sur la côte utilisés par les navigateurs pour se guider. Deux amers en ligne peuvent constituer un alignement à suivre. AMIRAL : Tout officier commandant à la mer une escadre ou une division, en est amiral.

AMURE

: 1. Pour une

voile carrée,

point d'ancrage situé au point inférieur du côté d'où vient le

vent. C'est le point d'amure. ANCRE : Pièce métallique servant à tenir un navire sur le fond, grâce à une chaîne de mouillage qui relie l'ancre au navire. L'ancre de l'Hermione mesurait 4,25 m de haut et pesait une tonne et demie. ANCRE DE DETROIT : Ancre installée à la poupe du navire. ANGUILLERS = canal des anguilliers : canal de chaque côté de la carlingue, au dessus des varangues, permettant de récupérer les eaux des fonds de cale et de les conduire vers le point le plus bas où elle est pompée par les pompes de cale. ANSPECT : voir Barre d'anspect. ANTENNE (ou vergue latine) : Espar hissée obliquement au mat et portant une voile latine. ANTILLAIS : Bateau de la fin du XIX° siècle, faisant du commerce entre l'Europe et les Antilles. Ces bateaux effectuent le commerce triangulaire. Ils se distinguent des grands navires faisant de la circumnavigation en passant les caps. APERCU : Lorsque ce pavillon est hissé, il signifie que l'on a bien compris le signal reçu. APIQUER : Incliner une vergue ou une corne dans leur plan vertical grâce aux balancines.

APPARAUX : Tous ce qui est nécessaire à un navire pour sa campagne de mer : voilure, cordage, manoeuvres, poulies, ancres, levage, gouvernail, armement, etc... APPAREIL A GOUVERNER : Système à roue et à vis permettant de transmettre les ordres de la barre à roue jusqu'au gouvernail. APPAREILLAGE : Manœuvre de départ d'un navire qui quitte son mouillage. Lever l'ancre. APPEL : Designe la direction d'un cordage, de la chaîne de l'ancre. ARAIGNEE : Cordage en patte d'oie avec de nombreuses branches, permettant de répartir la charge. Utilisée par suspendre les hamacs, les tauds... ARBORER : Hisser, un pavillon par exemple.

ARC-BOUTANT DE MARTINGALE : Bout-dehors vertical, créé après la Révolution, fixé sous le beaupré, juste derrière la tête de more, par une fourche. Il est destiné à donner à la martingale une bonne incidence et ainsi a amélioré la tenue de tout le phare avant. Cela permit d'ajouter un bout-dehors de clin foc et sa voile. ARCHIPOMPE : Ensemble comprenant les pompes de cales et les structures du grand mat. ARDENT : Un bateau est ardent lorsqu'il à tendance à se rapprocher du lit du vent. Dans le cas contraire, on dit qu'il est "mou". ARISER : Diminuer la surface d'une voile en prenant des ris. ARMATEUR : Personne qui exploite un navire pour la navigation au commerce. ARMEMENT : Action d'armer un navire : de le munir de tout ce qui lui est nécessaire pour son fonctionnement, sa défense, sa sécurité lors de ses déplacements en mer. La liste en est tenue sur les "Feuilles d'armement".

ARMER : 1. Equiper un navire

pour une campagne de mer. 2. Un

matelot

est "armé" sur tel navire : il fait partie de son

équipage. ARRAISONNER : Intercepter un navire. ARRIMER : Répartir méthodiquement et fixer solidement le chargement d'un navire afin d'éviter qu'il déséquilibre le navire. ARRIMEUR : Docker qui arrime les marchandises à bord des navires. ARRIVE : Un navire est trop arrivé lorsque ses voiles sont trop bordées pour son allure. ARRIVER : Faire tourner un navire sous voiles, du côté opposé à celui d'où vient le vent. (Synomyme : abattée).

ARTILLER : Doter un navire de

son artillerie, c'est à dire de toutes ses bouches à feu

embarquées.

ARTIMON

: 1.

Mât

le plus en arrière d'un voilier qui en comporte deux ou

davantage. Son role principal est de porter une ou plusieurs

voiles permettant au navire de lofer, c'est à dire de remonter

au vent. A SEC DE TOILE : Lorsqu'un bateau est à sec de toile, il ne porte aucune voile. Elles sont serrées et il est à la cape.

ASSIETTE :

Manière dont un navire par rapport à ses tirants d'eau avant

et arrière. ASTROLABE : Instrument de navigation permettant au pilote de déterminer la position du navire à partir de la position des astres et de leur hauteur, au dessus de l'horizon. ATTERAGE : Lieu où un navire touche terre. ATTERRISSAGE : En vue des côtes, arriver à proximité de la terre, d'un port. ATTRAPE : Cordage fixé sur un objet afin de l'attraper. AULOFEE : Un bateau fait une aulofée quand il s'éloigne de sa route en rapprochant son étrave du lit du vent. Inverse : Abattée.

AURIQUE

: Désigne les

voiles

de forme trapézoïdale. On distingue : AU VENT : D'où vient le vent (Inverse : sous le vent). AUSSIERE ou HAUSSIERE : Cordage commis une seule fois et qui est donc relativement souple (contrairement au Grelin), servant pour l'amarrage, le touage (remorquage) d'un navire. AVARIE : Dommage subi par un navire. AVIRON : Rame permettant de propulser et/ou de diriger une embarcation. AVISO : Batîment de faible tonnage (brick, cotre, goélette) et rapide servant à porter les ordres du commandant ainsi que le courrier. Il fait le lien entre la terre et les navires ou, entre les navires. AVITAILLER : Préparer un navire pour son appareillage (agrès, apparaux et vivres) : l'avitaillement. BABORD : Côté gauche du navire en regardant vers l'avant (par opposition à tribord). BABORDAIS : La bordée de bâbord. BADERNE : Tresse de fil de carret ou de vieux cordage employée pour garantir des chocs ou du frottement certaine partie d'une embarcation. BAGUE : Sorte de mousqueton, fixé sur la ralingue d'envergure des voiles latines, pour les endrailler sur les étais ou sur les drailles. BAILLE : Demi tonneau à divers usage : réserve d'eau pour l'équipage ou contre l'incendie ou, pour refroidir les canons ; récipient divers.

BALANCINE

: Cordage, partant du haut du mat et servant à soutenir

l'extrémité libre d'un espar (vergue,

corne,

tangon...) pour régler son horizontalité, c'est à dire son

"apiquage". BALCON : Plate forme avec rambarde sculptée, à l'arrière des navires du 17e et 18e siècle. Elle jouxte la galerie qui elle, est fermée. BALEINIERE : Embarcation légérè et pointue à ses extrémités. Elles sont fixées aux bossoirs d'embarcations, sur les navires. Elles servent au service des grands batiment mais aussi à la chasse à la baleine. BALUSTRE : Colonnette. BANDE : Inclinaison, gite que prend un navire d'un bord, sous l'effet du vent ou du poids d'une cargaison mal répartie. Synonyme de "gîte". "Mettre l'équipage à la bande" = le faire aligner sur le pont d'un côté pour saluer un autre navire... BARBOTIN : Couronne du guindeau ou du cabestan portant l'empreinte des maillons de chaine où elle est tractée. BARDIS : Cloison longitudinale en planches, pour empêcher le ripage de la cargaison dans la cale d'un navire ou pour assurer une protection. BARGE : Bateau à fond plat gréé d' une voile carrée. BARQUE (TROIS-MATS BARQUE) : Voir trois mâts carré. Navire dont le dernier mât porte la brigantine et une flèche au dessus

BARRE : Organe de commande du gouvernail. Roue servant à le manœuvrer. L'homme de barre est celui qui gouverne le navire. BARRE D'ANSPECT : Barres en bois dur, à l'extrémité biseautée, servant de levier, pour par exemples, remuer un canon, soulever des pièces lourdes, faire tourner un cabestan ou un guindeau. A l'origine elle servait à pointer les canons dans la bonne direction. BARRE TRAVERSIERE ou TRAVERSIN : Support perpendiculaire à l'axe du navire, dans les hunes, avec les élongis ou dans la charpente du navire. Illustration BARROTIN : Section de barrot prenant appui sur la bauquière et servant à installer un panneau ou une écoutille. BARROTAGE : Ensemble des barrots. BARROTER : Remplir la cale d'un navire jusqu'aux barrots. BASSE VOILE : Voile carrée inférieure.

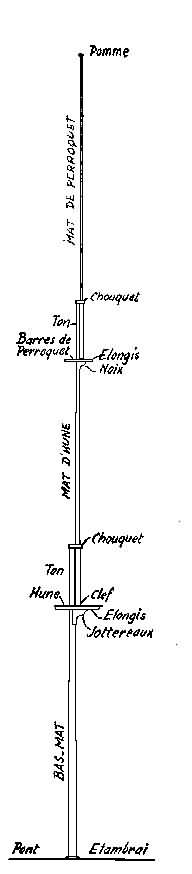

BAS-MAT

: Partie inférieure d'un

mât

composé. BASTAQUE : Hauban supplémentaire, souvent à itague et raidi par un palan, en arrière des haubans principaux. BASTINGAGE : Parapet bordant le pont du navire formé des caissons recevant les hamacs des matelots, placé à l'intérieur des pavois. Il permet de se protéger du feu de l'ennemi et des déferlements de la mer. Par extension : gardes corps ou lisses de pavois. BATARDEAU : Caisson étanche que l'on construit autour de la carène afin d'assécher la partie d'un bateau sur laquelle on veut exécuter des travaux. BATAYOLES : Montants en bois ou métalliques placés au bord extrême du pont, d'une passerelle, d'une hune et servant à soutenir une lisse de bastingage.

BATTERIE

: Ensemble de pièces d'artillerie et du matériel nécessaire

à leur fonctionnement se répartissant sur un

pont

ou

entrepont. BATTRE PAVILLON : Porter le pavillon.

BAU

(ou BARROT) : Traverse de la charpente du navire,

horizontale et transversale à l'axe du navire, servant à

soutenir le plancher des différents

ponts,

tout en augmentant la résistance de la

coque

à la pression latérale de l'eau.

BAUQUIERE

: Forte solive longitudinale à l'intérieur de la coque du

navire, unissant l'ensemble des sommets des couples et

supportant le barrotage, les

baux.. BEAUFORT ( ECHELLE DE ) : Echelle créée par l'Amiral Beaufort, en 1806, pour mesurer la force du vent ( 0 à 10 ).

BEAUPRE

:

Mât

placé obliquement à l'avant, plus ou moins incliné sur

l'horizontale (20 à 25° pour les

goélettes,

brigantins du 18ème siècle et voiliers modernes et

environ 36° pour les

vaisseaux de ligne

et

galions).

Il comporte, fixé par le dessus, le bâton de foc (ou

boute-hors de beaupré) et le bâton de clin-foc (ou

boute-hors de foc), avec en dessous et verticalement,

l'arc-boutant de martingale. BER : Abréviation de "Berceau". Charpente qui supporte un navire pendant sa construction et qui glisse à la mer lors de son lancement. BERMUDIENNE : 1. Voile trapézoïdale hissée avec une seule drisse. 2. Gréement à grande voile triangulaire. BIGUE : Appareil formé de deux montants (ou mats de charge) réunis au sommet pour soutenir un palan (Appareil de levage). BISCAÏEN : Petit boulet en fer, d'environ une livre. Rassemblés en paquet de mitraille, ils sont appellés "grappes de raisins". BITORD : Cordage composé de fils de caret entortillés ensemble. BITTE ou BITTON : Pièce métallique ou en bois, fixée verticalement sur le pont ou sur un quai et servant à tourner des manœuvres (les aussières, les drisses). Bitton de petit hunier, par exemple. BITURE : Longueur de chaîne allongée sur le pont et filant librement lorsqu'on met l'ancre à la mer. Prendre une biture : disposer la longueur de chaîne). BLINDAGE : Une partie de la coque du navire est recouverte de plaques de métal à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle. BLINDER : Dés la fin du 18e siècle, on "blinde" certains navires en les entourant de câbles sur plusieurs rangs pour les préserver des boulets de canons. Le pont est blindé en le recouvrant de vieux cordages et morceaux de bois sur une hauteur de plus d'un mètres cinquante. BOISSONS EMBARQUEES : L'ensemble du chargement des liquides embarqués pour une campagne de navigation. Pour un vaisseau de 74 canons cela représente 864 barriques d'eau (soit 3 mois de consommation), 417 barriques de vin (6 mois de consommation) et 6 barriques d'eau de vie. L'eau est contenue dans une cale spéciale à l'avant du grand mât, la cale à vin est juste derrière. Le capitaine dispose d'une cale particulière, placée derrière les précédentes, avec 22 barriques, des bouteilles de vins fins, du rhum... Chaque jour, 14 matelots caliers vident 11 barriques, soit 2600 litres, qu'ils remplacent par de l'eau de mer afin de maintenir l'équilibre du navire. BOLLARD : Grosse bitte à tête renflée, servant de bitte d'amarrage sur les quais. BONAVENTURE : Voir Caraque.

BONNETTE

: Petite

voile

carrée supplémentaire ajoutée en dehors d'une voile principale

par l'intermédiaire d'un

bout-dehors,

installée au vent arrière, destinée à augmenter la surface de la

voilure par petit temps. BOME (ou GUI ou TANGON) : Vergue horizontal dont une extrémité s'appuie sur le mât par une mâchoire ou un pivot. Le bord inférieur de la brigantine y est gréé. L'écoute permet d'en régler l'orientation. BORD : 1.Distance parcourue au louvoyage contre le vent. 2. Côté d'un navire. BORDAGE : Ensemble des planches longitudinales formant le revêtement des membrures de la coque et du pont d'un navire. Une suite de bordages, dans le sens de la longueur du navire, forme une virure. Le bordage, après avoir été passé à l'étuve pour le mobiliser plus facilement, est cloué aux couples par des clous de fer étamé ou de cuivre. L'ensemble du bordage est le bordé. Voir COUPLE.

BORDE

: Revêtement extérieur d'un navire constitué de lames de

bois ou de métal formant la

coque,

en recouvrant les

couples,

et le

pont

d'un navire, en recouvrant les

baux.

BORDEE

: 1. Route parcourue par un bâtiment avec le vent contraire

entre deux virements de bord. BORDER UNE VOILE : Raidir une écoute permet de faire gonfler au vent une voile. BORDURE : Bord ourlé d'une voile. La ralingue qui y est fixée est la ralingue de fond ou de bordure. BOSCO : Responsable des matelots, maître d'équipage. Dirige les manoeuvres en tant que maître de manoeuvre.

BOSSE

: 1. Bout de cordage fixé au navire par une extrémité

et enroulé autour d'un cordage pour l'immobiliser ou d'une

chaîne pour la maintenir en place. 2. Bordage servant au

remorquage.

BOSSOIR

:1. Pièces de bois placées de chaque côté de l'avant du

navire pour supporter les ancres. On parle d'ailleurs des

"ancres de bossoirs", de part et d'autre de l'étrave.

Illustration. BOUCANIER : Du caraïbe "Boucan" : chasseur d'animaux sauvages. Par la suite de la raréfaction du gibier, il rejoint la flibuste. BOUCHAIN : Partie ronde de la coque, comprise entre les fonds horizontaux et la partie verticale (la muraille). BOUDIN : Bourrelet en bois, en corde, ceinturant une embarcation pour la protéger des chocs dus aux abordages. BOUGE : Courbure latérale du pont d'un bord à l'autre, correspondant à la courbure des barrots. Le bouge permet à l'eau de s'écouler et il augmente la résistance du pont. BOUJARON : Mesure en fer blanc de 60 millilitres servant à distribuer le rhum aux marins.

BOULINE : 1. Manœuvre en patte d'oie, frappée sur les

ralingues

de chutes des

voiles carrées,

que l'on raidit du côté du vent pour ouvrir la toile au maximum,

à l'allure du plus près.

BOULET

: Sphère en pierre ou en métal chargeait dans les

canons

comme projectile pour endomager les navire ennemi. Ils pésent de

1 à 36 livres. BOURLINGUER : Navire chahuté par une mer forte. Marin n'avigant beaucoup. BOUT : Prononcer "Boute". Tout cordage n'ayant pas de nom propre. BOUT-DEHORS ou BOUTE-HORS : Pièce de mâture pour gréer une voile supplémentaire (Bonnette, Foc ...). BOUTEILLES : Demi-tourelles placées à l'extérieur, de chaque côté de la poupe et servant de latrines (wc) aux officiers. Elles sont l'équivalent des poulaines, réservées à l'équipage, à l'avant. Elles sont ornées extérieurement de sculptures et disposent de fenêtres bordées par des pilastres. BRAI : Suc résineux du pin ou du sapin, servant au calfatage. Il est utilisé avec l'étoupe et le goudron. Il en a fallu une tonne pour réaliser le calfatage de l'Hermione. BRAIE : Collier de toile à voile ou de cuir assurant l'étanchéité d'un passage d'un mat à travers le pont ou d'une pompe à travers la coque. BRANLES : Hamacs désignés "Branles" parce qu'ils bougent. Morceau de toile de 6 pieds de long et de 3 de large (1,8 m et 0,9 m) que l'on suspend par les quatre coins. Commander le "branle-bas de combat" signifie : dégager l'entrepont et porter les branles dans les bastingages entre les canons, où ils servent de protection pendant le combat. BRANLE-BAS : 1. Le lever de l'équipage 2. Préparatif de combat.

BRAS

:

Manœuvres

fixées à l'extrémité d'un espar (vergue,

corne)

servant à faire tourner les

vergues

en fonction de l'orientation du vent : à les brasser. Pour une

voile carrée, il y a un bras

au vent

et un bras

sous le vents. BRASSE : Mesure de longueur d'une corde tenue à l'extrémité des deux mains. Elle correspond à 5 pieds français soit 1,624 mètres et, était utilisée pour les mesures de sondage. 120 brasses font une encablure, soit la longueur normale des cordages, fabriqués par les corderies. (Aux Etats-Unis et en Angleterre une brasse mesure 1,83 mètres). BRASSER : Actionner les

bras

des

vergues

pour orienter les

voiles

dans le plan horizontal et mieux utiliser le vent. BRASSEYAGE : Action de brasser autrement dit d'orienter les vergues sous l'effet des bras. BREDINDIN : Palan de chargement mobile constitué de plusieurs poulies.

BRICK

: Navire à 2 mâts, de petit tonnage dérivant du

brigatin

mais, en étant plus petit. Il porte des voiles carrées avec

cacatois,

bonnettes

et parfois une petite voile

d'artimon.

Des

voiles d'étai

peuvent être établies entre les

mâts.

Il jauge de 150 à 180 tonneaux, portent de 8 à 20 canons. 50 à

100 hommes assurent sa mamoeuvre. Les

batteries

sont sur le pont, sans protection. Le brick est d'origine

anglaise (brig). Il sert au cabotage, au commerce, mais aussi en

guerre de part sa grande vitesse, comme garde- côte. BRICK GOELETTE : Batiment intermédiare entre le Brick et la Goélette. Son mat de misaine porte une hune et est gréé comme celui d'un brick. Son grand mât n'a pas de hune et est gréé comme une goélette, sans grand voile. Ce type de gréement lui permet de serrer le vent et de ne pas prendre la cape par mauvais temps : il porte alors que la misaine et le petit hunier.

BRIDER

:1. Serrer au sens général. Étarquer, souquer un

amarrage,

un

palan,

une manœuvre. BRIN : Qualifie le chanvre d'un cordage. Le meilleur est dit "premier brin". BRIQUER : Frotter le ponts du navire avec une pierre appelée "Brique". BIGADIER : Matelot placé à l'avant d'une embarcation pour recevoir les bosses ou les amarres, annoncer les obstacles ou aider à accoster avec une gaffe. BRIGANTIN : (Italien : brigante, brigand ; brigantino, petit brigand). Navire léger et rapide, long d'une vingtaine de mètres, comportant deux mâts à gréement carré. La voile principale arrière aurique prend le nom de "brigantine". Avec une centaine d'hommes d'équipage et 10 canons, il jaugent 150 tonneaux. (Voir Goélette.)

BRIGANTINE :

Voile

aurique

hissée sur le mat d'artimon

(ou sur le

senau)

des voiliers gréés

carré,

et sur tous les mats des

goélettes

et des

cotres

anciens. BRION : Pièce courbe de la charpente de la coque formant la jonction entre la quille et l'étrave à l'avant du bateau. Elle peut être plus ou moins arrondie. Voir ETRAVE. BRISSURES : Parties constitutives des mâts : bas mât, mât de hune, mât de perroquet. BROCHETTAGE : Étude de la forme et des dimensions de chacun des bordages pour qu'il puisse s'ajuster contre le bordage précédent. BRULOT : Le plus souvent, vieux vaisseau sacrifié, rempli de matières inflammables et d'explosifs, approché du navire ennemi à détruire. L'équipage du brûlot le quitte en chaloupe juste avant son explosion. BURIN : Gros épissoir en bois dur, utilisé pour faire les épissures dans les gros cordages (aussières, gros filin).

CABANER : Chavirer pour une embarcation sans dessus dessous.

CABESTAN

: 1. Treuil à bras dont la poupée est verticale, utilisé

pour des

manœuvres

nécessitant de gros efforts (remonter

l'ancre,

virer les

amarres,

soulever de lourde charge). La poupée est mise en mouvement par

une couronne de barres que les matelots poussent. La poupée peut

être double et sur deux

ponts

différents. Sur un

vaisseau

de 74 canons, le grand cabestan peut regrouper 140 matelots sur

deux ponts. (Voir :

barre d'anspect). CABILLOT : Grosse cheville de bois ou de métal, traversant les râteliers, et sur laquelle on tourne une manœuvre courante pour la fixer. Le cabillot est composé du manche - partie courte et renflée - et du fut - partie longue, légèrement conique et enfoncée dans le râtelier. Le cabillot est une parfaite matraque improvisée, lors des mutineries. CABINE : Logement réservé aux officiers. CABLE : Très gros cordage formé de 3 aussières commises qui sert essentiellement à retenir l'ancre. Il peut atteindre 24 pouces de circonférence (65 cm, soit 20 cm de diamètre). En dessous de 12 pouces, on parle de grelin. CABLOT ou CABLEAU : Petit câble servant au mouillage d'une embarcation. CABOTAGE : Navigation marchante le long des côtes, de port en port, généralement d'un même pays. S'oppose à la navigation au long cours.

CACATOIS

: 1. Voile carrée légère et la plus haute dans la

mâture

(placée au-dessus du perroquet). Grand cacatois sur le grand mat

et petit cacatois sur le mat de misaine. CADENE : Sur les navires modernes, barre métallique (ou caine) fixée dans sa partie inférieure au bordé par des boulons et un étrier de renfort et recevant dans sa partie supérieure un cap de mouton, permettant de tendre un hauban par l'intermédiaire des rides. Voir illustration. CAGNARD : Toile tendue entre les haubans ou sur les côtés pour servir d'abri ou de pare-vent. CAILLEBOTIS : treillis de bois servant de plancher amovible ou de grille d'aération. CAISSE : 1. Réservoir. On pale de la caisse à eau douce en particulier. 2. Partie inférieure et carrée ou polygonale d'un espar (bout-hors, beaupré, mat de hune). 3. Bloc constituant une poulie et contenant le réa. CALE : Partie interne du navire, sous le pont, recevant la cargaison. Les prisonniers y sont enchaînés. Les "caliers" y rangent, en les arrimant, les tonneaux de vivres, de liquides, ainsi que les rechanges (voiles, câbles). CALE DE CONSTRUCTION : Plan incliné servant à la construction ou à la réparation d'un navire.

CALE, Supplice

de la... : Le matelot à punir, est attaché à une basse

vergue

- ou à la grande vergue - et est précipité à la mer. On appelle

cela aussi subir une estrapade. CALE SECHE : Fosse étanche en maçonnerie où peut entrer un navire et qui peut être asséchée afin d'effectuer des réparations du navire. CALEBAS : Manœuvre servant à amener une vergue (synonyme de "halebas"). CALER : Descendre une des sections supérieures de la mature. On peut caler le mat de perroquet à l'arriver du gros temps. CALFAT : Ouvrier qui calfate la coque d'un navire, à l'aide d'un ciseau appelé calfaix. Ils sont aidés par les calfatins et dirigés par un maître-calfat. CALFATER : Garnir d'étoupe (constituée de vieux cordages) enduite de brai (poix mélangée à de l'huile de poisson), les interstices (= coutures) entre deux planches (le bordage ou le vaigrage ) afin d'en assurer l'étanchéité, de permettre une certaine dilation et de suivre ainsi les variations du bordage de la coque et du pont d'un navire. CALIBRE : 1. Poids du boulet ou de la balle tiré (36, 24, 18, 12, 8 ou 4 livres). 2. Diamètre de l'âme du canon, mesuré à l'aide d'un instrument appelé "Calibre". 3. Gabarit servant de modèle pour évaluer les proportions d'un navire (longueur, largeur). CALIER : Homme chargé de la distribution de l'eau douce. CALIORNE : Prononcé "cayorne". Palan de fort échantillonnage, composé en général de 2 poulies à croc, celle du haut à 3 réas et celle du bas à 2 réas. Le garant du haut permet de haler, souvent à l'aide d'un palan de retour. CAMBUSE : Magasin, placé à l'avant du navire, contenant les rations quotidiennes du marin en vivre et vin. Elle est sous l'autorité du Cambusier, appelé aussi Dépensier, chargé de suivre les réserves du navire. CAN : Face la plus étroite d'une longue pièce de bois. Lorsqu'une pièce de bois repose sur cette face elle est placée de can.

CANON

: 1. Tube, de fer forgé jusqu'au début du XVIe

siècle puis, en bronze permettant de tirer des

boulets.

CANONNADE : 1. Tir soutenu d'un ou de plusieurs canons. 2. Petit combat. CANONNIER : Marin chargé du tir des canons. Le maître canonnier est responsable de la clef du local à poudre, il est le commandant des artilleurs, sous les ordres du Capitaine. (Appelé "Second ou troisième lieutenant" sur les navires de guerre). CANOT : Petite embarcation, mue tout aussi bien par des avirons, que par une voile. CANAL D'ECOULEMENT = CANAL DES ANGUILLERS : Canal de recueil des eaux d'infiltration, au fond de la coque d'un navire. CAP : Direction de la route d'un navire.

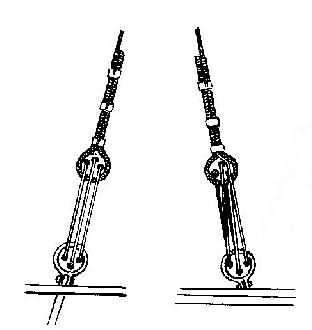

CAP-DE-MOUTON :

Bloc de bois plat et rond percé de 2 ou 3 trous. Deux caps de

mouton sont reliés entre eux par un cordage appelé la ride. En

raidissant le

palan

ainsi formé on

étarque

les

haubans

au

cadènes.

CAPE

: 1. Se mettre à la cape = interrompre sa route, se

mettre face au vent, réduire sa voilure pour parer au mauvais

temps et étaler les vagues de face pour éviter les effets de la

mer.

CAPELAGE

: 1. Ensemble des

manœuvres

mortes formées par les boucles des extrémités hautes des

haubans

et des

galhaubans

permettant de les fixer en tête de

mât. CAPELER : Passer une boucle ou un cordage dans tout objet propre à les recevoir.

CAPITAINE

: Jusqu'au XVe siècle, son commandement ne

s'exerce que sur les hommes d'armes. Le pilote, lui, commande

pour la navigation du navire. A partir du XVIe

siècle, s'il est capitaine général, il assure les deux

commandements. Il peut être aidé par un capitaine en second,

voir un 3e, un 4e capitaine... A partir de

1681, il doit passer un examen et avoir navigué pendant 5 ans.

CAPON : Palan servant à hisser une ancre (on la caponne) sous le bossoir (Bossoir de capon). CAPUCINE : Voir ETRAVE.

CARAQUE

: Navire du XVe siècle portugais, assurant le

commerce avec le Brésil et les Indes Orientales. CARAVELLE : (portugais caravo a vela, barque à voiles). Navire typique du XVe et XVIe siècle d'origine portugaise et de faible tonnage (50 tonneaux) et faible tirant d'eau, excellent pour l'exploration. Au début, à 2 ou 3 mats, portant des voiles latines : misaine carrée, grand voile carrée et brigantine. Ce sont les navires utilisés par Christophe Colomb pour ses explorations vers le Nouveau Monde.

CARENE

: 1. Partie de la coque immergée, sous la flottaison

=

oeuvres vives. CARENER : Nettoyer, peindre ou réparer la carène (les oeuvres vives) d'un bateau. CARET, fils de : Gros fils de chanvre torsadé, servant à faire des cordages.

CARGUE

: Cordage servant à replier les

voiles

contre les

vergues,

pour

l'étouffer.

Les cargues sont fixées sur les

ralingues

de la voile. CARTAHU : Cordage volant destiné à suspendre en l'air l'objet qu'on y attache. Les cartahus de linge servent à mettre le linge au sec. CARTOUCHE :1. Sculpture placée à la poupe du navire et où figure le nom du bateau. 2. Petit cylindre contenant la poudre des armes à feu. CAVE ou CAVEAU : Soute, situé entre la soute à poudre et la grande cale, où sont rangés les vins du capitaine. CEINTE : voir Préceinte. CERCLE DE DROSSE D'UNE VERGUE : Cercle placé de chaque côté du cercle de suspente de la vergue où est fixé l'étrier de brasseyage de la vergue. CERCLES DE MAT : Cercles en bois, souvent en châtaignier, puis en métal coulissant autour du mât et servant à tenir le guindant d'une voile aurique. CERCLE DE SUSPENTE D'UNE VERGUE : Cercle métallique fixé au centre de la vergue et portant un piton. Sur ce piton est frappé la suspente d'une basse vergue ou l'itague de la drisse de vergue dans le cas d'une vergue supérieure. CHALOUPE : Petite embarcation, non pontée, à rame ou pouvant être gréée d'un ou deux mâts, servant au transport des marchandises, des munitions, des passagers, à la pêche. CHAMBRE : 1. Chambres plus ou moins grandes pour le capitaine et les officiers, sur le gaillard arrière. Les cloisons sont fixes ou en toile. 2. Salle du conseil, c'est la plus grande des chambres où l'état major tient conseil, sous la présidence du commandant de l'escadre. Elle occupe la largeur du navire, sous la dunette et donne souvent sur un balcon ou une galerie fermée. 3. La Grande-chambre est la salle à manger de l'état-major. 4. La Chambre de veille est un local sur la dunette où se trouvent les cartes et les instruments de navigation. 5. Terme désignant des soutes : chambre aux câbles, à poudre, aux voiles, des canonniers. CHANDELIER : Montant verticaux servant à mettre en place une filière au-dessus d'une lisse afin d'éviter les chutes du pont, d'une passerelle, d'un panneau. CHANTIER : Berceau en bois découpé à la forme du canot qu'il supporte, sur le pont du navire. Il peut aussi servir de support aux pièces de mature de rechange.

CHANVRE

: Plante textile (de la famille des canabinacées) servant à

la fabrication de

cordage.

Les meilleures régions françaises de culture du chanvre sont la

Bretagne nord, la Champagne, la région de Bordeaux, la

Normandie, le Dauphiné et la Bourgogne. CHARNIER : Tonneau tronconique à couvercle utilisé pour concerver les viandes et lards salés pour la consommation journalière de l'équipage. Par extension, récipient contenant de l'eau potable. CHARPENTIER : Constructeur de navire appelé, au XVIe siècle, Maître de hache. CHARTE - PARTIE : Contrat

de louage, contrat d'affrètement, de transport entre le

propriétaire du navire et d'autres personnes. CHASSE : Les pièces de chasse sont les canons tirant vers l'avant du navire. Ce sont les canons de longue portée. (Voir Canon). CHASSE-MAREE : Bateau de pèche gréé à deux mats à corne (lougre). CHASSER : Une ancre chasse lorsqu'elle ne tient pas suffisamment sur le fond et qu'elle glisse = dérape. Le navire dérive. CHATEAU : Partie surélevée de l'avant ou de l'arrière du navire, appelé aussi Gaillard. Le château avant loge l'équipage, le château arrière, les officiers. CHAUMARD : Pièce métallique arrondie et ouverte en son milieu pour maintenir et guider les amarres passant sur le pont. CHEF DE PIECE : Artilleur chargé de la visée d'une pièce d'artillerie. Il commande les servants de la pièce. CHEF D'ESCADRE : Créés par Richelieu, ce sont des officiers généraux commandant une escadre de vaisseaux commandés chacun par un capitaine de vaisseau. Ils rendent compte aux lieutenants généraux et aux vice-amiraux de France. Ils ont rang de maréchaux de camp et sont appelés contre-amiraux depuis la Révolution. Leur navire aborde au mat d'artimon, un pavillon allongé terminé par deux pointes : la cornette. CHEMISES DE BONNE SOEUR : Jeu de voile complet, fabriqué en toile épaisse, enverguer à la place des voiles normales, à l'approche du Cap Horn. Il fallait trois jours, sur un trois-mâts, pour changer ainsi toutes les voiles. CHENE : Principale essence

de bois utilisée dans la construction navale. Il provient

principalement des forêts de l'ouest de la France. CHEVILLE : Tige de bois et plus tard en bronze, liant et assemblant les pièces de bois de charpente (membrure et bordage). CHEVILLER : Mettre les chevilles dans les trous prévus et percés par les maitres-perceurs.. CHEVILLOT : Sorte de cheville de bois tournées et servant à lancer les manoeuvres le long des côtés du navire. CHIOURME : Ensemble des rameurs sur une galère, enchaînés à leur banc. CHIRURGIEN : Médecin du bord. CHOQUER : Laisser filer doucement une manœuvre tendue, mollir, sans la larguer complètement. (Par opposition à border).

CHOUQUE

(CHOUQUET, TETE DE MORE) : Pièce à l'origine en bois servant

à assembler deux

mâts.

CHUTE : Correspond à la hauteur d'une voile carrée : ce sont ses côtés. Sur une voile aurique, c'est le bord arrière, à l'opposé du guidant. CIVADIERE : Voile carrée, fixée sous la vergue de civadière, portée sous le beaupré. Elle améliore la gouvernance du navire lorsque le navire est ardent. Elle est surtout utilisée au largue et par vent arrière. CLAIR : Une ancre est haute et claire c'est à dire entièrement sortie et pas emmêlée. Par extension : une manœuvre claire, un pavillon clair.

CLAIRES-VOIES :

1. Panneau sur une

écoutille

donnant du jour et de l'air au local situé en dessous.

CLAN

(ou CLAMP) :

Poulie

dont la

caisse est placée dans un

mat,

une

vergue,

un

bordage. CLIN : Un bordage est à clin lorsque les virures se recouvrent comme les ardoises d'un toit. Dans le bordage à franc-bord, les bordés sont côte à côte. CLIN-FOC : Foc très léger situé à l'extrémité du bout-dehors. CLIPPER : Voilier d'origine américaine, dont la carène est taillée spécialement pour la vitesse, fine et longue. Ils sont utilisés surtout pour le transport du coton et du thé. Ils restent les voiliers les plus rapides, les plus beaux et les plus célèbres. Les premiers sont des goélettes. Les trois-mâts carrés apparaissent à partir de 1845 avec le Rainbow. Le Sovereign of the Seas (2421 tonneaux), de Donald McKay, à Boston, restent le voiliers le plus rapide du monde. CLORES : Virures qui ne sont posées qu'au dernier moment sur les claires-voies pour permettre à l'air de circuler dans la coque. COALTAR : Goudron extrait de la houille utilisé pour protéger le bois de la pourriture. COFFRE : 1. Partie surélevée du pont d'un navire compris entre le gaillard d'avant et la dunette. 2. Caisson métallique flottant servant à l'amarrage d'un navire. COIFFER : Recouvrir. Une voile est coiffée lorsque le vent souffle sur sa face avant (acculer). La proue du navire est coiffée par une forte vague.

COLLIER DE MAT :

Anneau en métal entourant le mât. Ils servent à tenir la

bordure

avant des voiles. COLLIER DE SUSPENTE : Collier fixé au centre de vergue permettant la fixation de la suspente maintenant la vergue en place. COMPAS : Boussole marine indiquant le Nord Magnétique. COMMETTAGE : Confection d'un cordage par la réunion de brins, de torons tordus ensemble. COMMETTRE : Action de confectionner des cordages en assemblant les brins entre eux. COMMISSAIRE AUX CLASSES : Fonctionnaire représentant l'administration de la Marine. CONGES : Permis obligatoires, délivrés par l'Amirauté. CONNAISSEMENT : Déclaration de prise en charge des marchandises, indiquant l'état des marchandises chargées sur un navire (nature, poids, marques...). Le capitaine signe ce document avec l'engagement de remettre la marchandise dans l'état où il l'a reçue, sauf périls ou accidents de mer. Cet état est comparé avec l'état des marchandises à l'arrivée. CONSERVE : naviguer de conserve c'est naviguer avec un autre navire, ensemble. CONTREBRASSER : Orienter les vergues à l'encontre de leur position première. CONTRE GALBORD : bordé de fond, suivant les galbords. COQ : Cuisinier de bord. COQUE : Structure en bois (généralement en chêne) composé par la quille sur laquelle repose les couples, recouvert par le bordage à l'extérieur et le vaigrage à l'intérieur. Les barrots s'appuient sur les couples et supportent le pont. COQUERON : Compartiment étanche de la coque situé à la poupe ou à la proue du navire, pouvant être rempli d'eau, permettant ainsi de modifier l'assiette du navire. CORBEAU : Lors d'un abordage, crochet de fer utilisé pour s'accrocher à un autre navire.

CORDAGE

: Corde en chanvre. A chaque fonction correspond une

appellation particulière :

aussière,

drisse,

écoute,

hauban,

grelin...

CORNE

(PIC) :

Espar

oblique au

mât,

supportant le bord supérieur d'une

voile aurique.

Son extrémité inférieure s'appuie sur le mât et glisse sur

celui-ci par sa mâchoire. CORNE DE BRUME : Instrument émettant des signaux sonores, pour signaler la présence du navire par temps de brouillard. CORNIER : Allonge extérieure de chaque côté du tableau et formant les deux angles où se rejoignent les virures du pavois et celle du tableau. CORNIERE : Pièce d'acier présentant deux bordures à angle droit. CORSAIRE : Homme

pratiquant la guerre de course c'est à dire, la guerre contre le

commerce maritime de l'ennemi, sans ou avec l'accord officiel de

son gouvernement. Dans ce dernier cas, il agit sur "Lettre de

marque" délivrée au nom du roi (bien souvent celui-ci n'est pas

au courant). Ce document reconnaît le corsaire comme force

militaire auxiliaire au service de son pays et cela lui sauve la

vie, s'il est capturé. CORVETTE : Petit bâtiment de guerre fins, léger et bien toilé donc rapide et maniable, d'environ 150 tonneaux à un seul pont et faux-pont. Il a 3 mats et une batterie d'une trentaine de canons. Intermédiaire entre la frégate et le brick, la corvette sert de bâtiment d'escorte, de liaison, de surveillance des côtes, d'exploration ou pour donner la chasse à l'ennemi. La corvette de 1ème rang porte 28 à 30 canons. Celle de 2ème rang n'a qu'une batterie découverte appelée "barbette" de 20 à 24 canons. COSSE : 1. Petit anneau dont l'extérieur est en forme de gorge (engoujure). 2. Cosse de cargue = Anneau fixé sur une voile et par où passe une cargue. 3. Oeillet placé à l'extrémité d'un cordage.

COTRE

: Petit bâtiment à voile aux formes fines et élancées. Il

est apparu en Angleterre au XVIIe siècle. Destiné à tous les

types d'usage : navire de contre-bande, navire de combat, garde

pêche, cabotage, courrier, patrouilleur... Au 18ème

siècle, à

hunier

simple ou double, grande voile

carrée

et souvent, avec plusieurs focs. COULEURS (hisser les...) : Hisser le pavillon, l'étendard. Il permet de connaître le pays d'origine du navire. COULEUVRINNE : Canon du XVIe siècle et début XVIIe siècle. COUPEE : Ouverture dans le bastingage permettant de monter à bord. On monte à bord par l'échelle de coupée.

COUPLE

(ou MEMBRURE) : Pièce courbe montant de la

quille

au

plat-bord

dans la structure transversale du navire et constituant

l'ossature de la

coque,

ses

membrures. DALOT ou DALEAU : Ouverture dans la paroi d'un navire pour faire écouler l'eau. DAME DE NAGE : Echancrure ou fourchette métallique placée dans le plat-bord d'un canot servant de support et maintenant l'aviron utilisé pour godiller. DAUPHINS : Voir JOTTEREAUX. DAVIER : Rouleau de fer à gorge tournant autour d'un axe, entre deux montants, servant au relevage d'un cordage ou d'un câble. DEBORDER : Ecarter une embarcation d'un autre ou d'un quai. DEBOUT : 1. Contre, à l'opposé. 2. Vent Debout = vent soufflant de face. DECAPELER : Enlever les cordages entourant un mat, une vergue... DECLINAISON : Angle formé par le méridien géographique et le méridien magnétique en un point précis. DEFERLER : Larguer les rabans de ferlage qui tiennent les voiles serrées et les déployer. DEGREER : Enlever le gréement (vergues, voiles, cordages, poulies...) d'un navire. DEHALER : Déplacer un navire en le halant sur ses amarres. DEPARTEMENT : Nom donné aux grands ports de guerre français, sous l'Ancien Régime : le département de Brest, Rochefort, Toulon. DEPENSIER : Cambusier. DEPLACEMENT : Poids de l'eau équivalent au volume d'eau déplacé par le navire quand il flotte (poids calculé quand le navire est non chargé). DERIVE : 1. Déviation de la route théorique suivie, sous l'action du vent par exemple ou des courants. 2. Volet articulé immergé, limitant ainsi la dérive d'un bateau. DESARMER : 1. Déséquiper un navire avant sa mise hors service et donner congé a tout l'équipage. 2. Arrêter les comptes en fin de voyage. 3. Désarmer le rôle : liquider l'équipage. DESCENTE : Terme utilisé sous l'Ancien Régime pour désigner ce que nous appelons un "Débarquement". Panneau d'entrée équipé d'une échelle pou r pénétrer à l'intérieur du navire. DERABANTER : Défaire les rabans qui attachent la voile ferlée sur sa vergue pour l'établir. DERAPER UNE ANCRE : Arracher l'ancre du fond de l'eau. DEUX-PONTS : Navire à deux ponts, chacun ayant une batterie de canons. DEVIRER : Tourner en sens inverse (treuil, cabestan). DIABLOTIN : Voile d'étai établie entre le grand mât et le mât de perroquet de fougue du mât d'artimon. DOCK : Mot hollandais désignant le creux dans lequel repose un navire à marée basse. Il désigna d'abord les bassins de chargement et de déchargement des navires. Puis, plus tard, les hangars recevant la marchandise débarquée. DORIS : Petite embarcation à fond plat, pointue et relevée aux deux extrémités. DORMANT : Partie située entre un point fixe et la poulie d'un palan. En opposition avec le "courant" : partie sur laquelle on hale. Le gréement dormant est celui qui maintient la mâture (haubans, étais...). DOUBLAGE DE CUIVRE : Les oeuvres vives du navire sont recouvertes de plaques de cuivre à partir de 1760. Le cuivre à pour effet de protéger la coque des tarets, anatifes, berniques et de la mérule (champignon lignivore). Les carénages s'en trouvent espacés : tous les 6 ans pour un navire non doublé, tous les 10 ans pour les navires doublés. DOUBLE : Doublement de la ration de vin ou d'alcool, suite à un effort fourni ou en guise de récompense. DRAILLE : Filin d'acier sur lequel coulisse une voile généralement latine (foc, voile d'étai...) ou une tente. Cette voile est hissée par une drisse et amenée par un halebas. L'endraillage se fait grâce à un transfilage sur les drailles textiles et à l'aide d'anneaux sur les drailles métalliques. Transfilage et anneau se font grâce à des oeillets sur la ralingue d'envergure. DRISSE :

Cordage servant à

hisser une

voile, un

espar (corne, vergue...), un pavillon. Les drisses sont la

plus part du temps à

itagues et terminent à hauteur du pont par un

palan de drisse. DROIT D'ANCRAGE :Ancêtre des droits de quai ou d'usage des installations portuaires. DROIT DE L'AMIRAL :L'Amiral recevait 10% des prises effectuées. DROME : Ensemble de bois de rechange (mats, vergues, bouts-dehors...), arrimé de chaque bord, entre la misaine et le grand mât. DROSSE : Filin ou chaîne d'acier servant à faire mouvoir le gouvernail. DROSSER : Entrainer hors de sa route par les vents ou une forte mer. DUNETTE : Partie surélevée et fermée d'un navire située au dessus du gaillard arrière et transversalement à la longueur du navire. On y trouve la salle ou chambre du conseil et les chambres de l'état-major, notamment celle du capitaine. Elle peut se terminer par un balcon ou une galerie. Ce terme provient du hollandais "dune" : la houle, que l'on observait le mieux depuis la dunette. DYSENTERIE :Maladie dont souffrirent longtemps les marins. Elle est la conséquence d'une mauvaise hygiène et peut avoir deux origines : une origine bactérienne ou une origine amibienne. Les troubles sont des coliques sanguinolentes qui, par l'épuisement provoqué, favorisent le scorbut. EAU EMBARQUEE : La quantité d'eau embarquée, à la fois pour la consommation du personnel et celle des animaux du bord, était énorme. Elle était stockée en barrique. De par le poids du chargement qu'elles représentaient et pour éviter tout déséquilibre du navire, les barriques devaient être remplies d'eau de mer au fur et à mesure de la consommation de l'eau douce. ECART : Jonction d'assemblage de deux abouts d'un élément de charpente du bordé ou du pont. ECHOUER : Un navire qui touche involontairement un haut fond ou la côté s'échoue.

ECOUTE

: Cordage servant à retenir le coin inférieur sous le vent

d'une

voile

carrée

ou, le coin arrière d'une

voile latine ou

aurique,

pour orienter la voile.

ECOUTILLE

: Ouverture rectangulaire dans le

pont

pour accéder aux

entreponts

et aux

cales.

Chacune porte soit le nom des marchandises qui y passent :

l'écoutille des vivres, l'écoutille de la fosse aux cables...,

soit selon son emplacement : la grande écoutille (entre le grand

mât

et le mât de misaine), écoutille des

soutes.

La grande écoutille centrale porte le nom de "Grande rue". ECOUVILLON : Baton, garni de peau de mouton, utilisé pour nettoyer l'intérieur du canon après qu'il ait tiré sa charge. ECRIVAIN : L'écrivain tient les écritures du bord. Il enregistre les différentes consommations (eau, vin, nourriture...), fait la comptabilité, note les décès, les déserteurs... Il devient officier de plume et, à partir de 1765, toute une hiérarchie s'organise : élève écrivain, sous écrivain, écrivain ordinaire, principal ou général, puis sous commissaire, commissaire ordinaire, commissaire principal, commissaire général, intendant de marine. Sa fonction se pratique à terre, dans les arsenaux : suivi des ouvriers, inventaire des bois, des denrées... ECUBIER : Ouverture pratiquée de chaque côté de la muraille avant d'un navire pour le passage des câbles des ancres. Les câbles sont protégés du frottement par une défense : pièce de bois demie ronde, placée horizontalement, sous les écubiers. Illustration. ECUSSON : Médaillon, placé au centre de la poupe, à l'extrémité du deuxième pont, où figure le nom du navire, en lettre d'or, sur fond d'azur. ELEVER (S') : S'écarter d'une côte. Remonter le vent. ELINGUE : Cordage passé en double pour soulever une charge (barrique, ballot...). ELINGUEE : Ensemble d'un matériel hissé par une élingue. ELINGUER : Entourer un chargement d'une élingue pour le hisser avec un palan. ELONGIS ou LONGIS : 1. Longues pièces de bois placée de part et d'autre du mât, dans l'axe du navire, sous la noix du mât et sur les jottereaux. Il sont doublés perpendiculairement par les traversins (ou barres traversières). Ces pièces supportent la hune. 2. Poutres entre deux barrots dans le sens de la longueur du pont pour aménager les ouvertures : écoutilles, capots... Illustration EMBARDEE : Mouvement brusque d'un navire d'un côté ou de l'autre avec changement de cap, causé par le vent, le courant ou l'état de la mer. EMBOSSER : Amarrer un navire dans une direction donnée par l'avant et l'arrière afin qu'il ne bouge pas, malgré le courant ou le vent. EMBOUQUER : S'engager dans un chenal ou un canal en parlant d'un navire. EMBRAQUER : Haler une manoeuvre, raidir à bras un cordage. EMBRUN : Poussière d'eau issue des vagues avec le vent. EMPANNER : 1. Mettre en panne c'est à dire arrêter le navire. 2. Virer par vent arrière sur les voiliers à voiles auriques ou actuelles. EMPLANTURE : Partie du fond du navire qui reçoit le pied du mât. Il est composé de plusieurs blocs de bois installés sur la carlingue pour recevoir le tenon du pied du bas mat. EMPOINTURE : Angle supérieur d'une voile carrée ou trapézoïdale. ENCABLURE : 1. Dixième de mille, soit 185 mètres. 2. Longueur normale d'une d'aussière égale à 120 brasses (195 m.). ETRE ENCALMINE : Rester sans mouvement par suite de manque de vent. ENCLOUER DES CANONS : Placer un clous dans la lumière des canons de l'ennemi pour le rendre inutilisables, faute de pouvoir les transporter. ENDRAILLER : Fixer par des mousquetons sur une draille. ENFLECHURES : Petite corde goudronnée disposés dans les haubans formant des échelons et permettant de monter en tête des mats et d'atteindre les vergues. ENFOURNER : Embarquer de gros paquets de mer par l'avant du navire. ENGAGER : S'incliner sous le vent au point de ne pouvoir se redresser. ENGOUJURE : Encoche pratiquée autour d'un objet (poulie, cosse) pour y installer une estrope. ENSEIGNE DU BORD : Pavillon placé à la poupe ou à la corne d'artimon. ENSEIGNE DE VAISSEAU : Grade d'officier sous le lieutenant de vaisseau. C'est le premier officier qui puisse être pourvu d'un commandement militaire. ENTREPONT : Tout espace compris entre la cale et le premier pont. Il peut en être séparé par un faux pont. ENVERGUER : Fixer une voile à une vergue afin de la déployer, l'établir.

ENVERGURE

: Longueur du côté de la voile fixée sur sa

vergue

(voiles carrées). EPERON : Voir ETRAVE. EPISSURE : Tressage de deux cordages entre eux pour les réunir. Tressage particulier d'un cordage pour former une boucle. On défait les brins du cordage et on les entrelace en les décalant d'un rang à l'aide d'un épissoir. EPISSOIRE : Poinçon utilisé pour écarter les torons d'un cordage à épisser. EPITE : 1. Petite cheville de bois, rondes ou carrées, utilisées pour boucher les trous présents naturellement ou accidentellement dans le bois. 2. Cheville en forme de coin utilisées pour bloquer les gournables afin de les maintenir en place. EPONTILLE : 1. Pièce de bois ou de fer verticale servant d'étai interne aux baux. Ils soutiennent les différents ponts. 2. Etais de bois maintenant un navire sur sa quille à sec. Voir illustration. EQUERRAGE : Plus on se rapproche de l'avant ou de l'arrière d'un navire, plus les couples font un angle entre eux, vus de dessus :leur équerrage est important. EQUIPAGE : Ensemble des hommes embarqués sur un navire. On compte en moyenne 10 hommes d'équipage par canon. Un vaisseaux de 75 canons avaient donc environ 750 hommes d'équipage. 10 officiers commandaient en moyenne 1000 matelots. ERRE : Elan du navire qui n'est plus propulsé. ERSE ou ERSEAU : Anneau en cordage. ESCADRE : Groupe de

vaisseaux de guerre. Elle est composé de 9 à 21 vaisseaux de

lignes et peut être accompagnée de frégates. ESPAR : Pièce de bois ou de fer de la mâture (vergue, bôme, corne, tangon, bout-dehors....) permettant d'établir une voile. ESTAIN ou ESTAING : Dernier couple vers l'arrière. Voir l'illustration "MEMBRURE". ESTOUPILLE : Sert à déclencher le tir des canons. ESTRAPADE : Voir Supplice de la cale. ESTROPE : 1. Boucle de filin qui entoure une poulie et qui permet de la fixer par l'intermédiaire de son oeil sur cosse. Estroper : fixer une estrope sur une poulie et par extension, frapper une poulie en un point de hissage. 2. Lien permettant d'assurer la hache d'abordage au poignet. ETABLIR : Envoyer, déployer une voile, la border et la régler pour lui donner un effet propulsif.

ETAI

: Câble ou

cordage,

partant du pont et reliant la tête du mat, destiné à consolider

la tenue longitudinale d'un

mât.

Partie du

gréement

dormant. Pour la plus part, les étais servent de

draille

aux

focs

et aux voiles d'étai. Les étais portent le nom du mat qu'ils

étayent. Le grand étai est l'étai du bas mât du grand mât.

ETAI

(VOILE

D'ETAI) : voile triangulaire, enverguée sur un étai ou une

draille

entre les

mats. ETALER : Résister, supporter, et faire route contre le vent ou contre le courant. ETALINGUER : Fixer un cable ou une chaîne à l'organeau d'une ancre. ETALINGURE DE CALE : Fixation de la chaîne dans la cale ou le puits à chaînes.

ETAMBOT

: 1. Extrémité arrière en bois ou en métal de la

charpente d'un navire. On y trouve de l'extérieur vers

l'intérieur du navire : la

fausse-quille

(1), la

quille

(2), le

massif arrière

(7), la

carlingue

(8), le

marsouin arrière

(6) qui s'appuie sur le contre-étambot (5) et l'étambot (4). ETAT MAJOR : Ensemble des officiers d'un navire militaire. ETARQUER : Tendre, souquer, border, raidir au maximum une voile, une écoute, une drisse. ETOUFFER : Replier une voile pour l'empêcher de battre.

ETOUPE

: Fragment de vieux

cordages

(défaits, battus et bouillis et séchés), de

chanvre,

de lin utilisés par les

calfats

pour colmater les interstices entre les planches. ETRANGLER UNE VOILE : L'étouffer à l'aide des cargues. ETRANGLOIR : Cargue des voiles à corne utilisée pour étouffer la voile. ETRAVE : Partie située à l'extrême avant de la carène d'un navire. Elle fend l'eau et ouvre la vague. Elle est renforcée à l'intérieur, par la contre-étrave qui reçoit les membrures et protégée par le taille-mer. Elle peut être droite, verticale ou oblique. Oblique elle peut être rectiligne ou courbe, vers le navire : à guibre. FANAL DE POUPE : Lanterne ornant le couronnement à la poupe du navire. FARDAGE : Excès de poids dans les hauts d'un navire ou même sur le pont. FASSEYAGE : Action d'une voile qui bat en hésitant dans le vent. Elle n'a plus d'effet propulsif. FAUX, FAUSSE : Signifie généralement "supplémentaire" ou "en renfort". FAUX BRAS : Cordage courant à l'extérieur, le long du bord du navire, afin de faciliter l'accostage des embarcations. FAUX-FOC : Voir FOC FAUX-PONT : Pont intermédiaire situé sous le pont principal. FEMELOT : Ferrure en forme d'oeil, fixée à l'étambot, constituant la partie femelle du pivot du gouvernail (voir aiguillot). FER A CALFAT : Outil servant à garnir d'étoupe les coutures du pont ou du bordé du navire. FERLER : 1. La voile, une fois carguée, est pliée autour de sa vergue, pli sur pli, à l'aide de raban. Pour les voiles triangulaires ou auriques, on dit plutôt "Serrer". 2. Ferler un pavillon c'est le plier et le rouler en le maintenant ensuite avec sa drisse. FEU : Les feux d'un navire en marche sont verts à tribord et rouges à bâbord et visibles de l'avant jusqu'à deux quarts sur l'arrière du travers, utilisés pour la circulation nocturne. FIGURE DE PROUE : Sculpture à l'avant du navire, sous le beaupré. FIL DE CARRET : Fil de chanvre, qui, tortillé avec d'autres, forme un cordage. FILER, LAISSER FILER : Laisser courir un cordage, une manoeuvre, une chaîne. FILEUX : Support d'amarrage des manoeuvres placé à l'intérieur du pavois et formé par un support longitudinal fixé sur deux jambettes. FILIERE : Filin tendu horizontalement (filière d'envergure), soutenu par des chandeliers, afin d'assurer la sécurité de l'équipage. FILIN : 1. A l'origine,

cordage en chanvre. FIL DE CARRE : Premier élément d'un cordage de chanvre. FIXE : Les "fixes" ou huniers fixes s'opposent aux "huniers volants" gréés sur des vergues pouvant être hissées et descendues le long des mâts. FLECHE (EN CUL) : Voile aurique surmontant la brigantine. Il est envergué par son bord inférieur à la corne, par son bord supérieur à son antenne et, sur son bord vertical, au mât de perroquet de fougue. FLIBUSTIER : En Hollandais, "frère de la côte". Corsaire des Antilles attaquant les Espagnols. FLOTTAISON (LIGNE DE) : jonction de la surface de l'eau avec la coque du navire. FLUTE : Bâtiment de guerre Hollandais du XVIIème siècle réservé au transport de matériels, vivres munitions. Trois mats gréé en barque, à faible tirant d'eau et d'un rapport longueur/largeur de 4 à 1. L'entrepont est percé de 3 ou 4 sabords non destinés à recevoir des canons.

FOC

: Voile triangulaire de l'avant, établie entre le

beaupré

et le mat de

misaine

et envergué à un

étai

ou à une

draille

spécialement gréée à cet effet. Selon la taille du

bout-hors,

les voiliers peuvent avoir quatre, cinq, voire six focs. FORBAN : Pirate agissant pour son propre compte. FOURCAT : Varangue de l'avant et de l'arrière au formes très pincées. (Voir Couple). FORME : Bassin de radoub, cale sèche. FORME D'UN NAVIRE : Ses lignes. FOSSE AUX CABLES : Cale où sont entreposés tous les cordages, amarres de d'usage ou de remplacement du navire. FOURCATS :

Varangues

de l'avant et de l'arrière, aux formes très pincées donnant à la

carène

ses lignes fuyantes. (Voir

COUPLE). FOURRER : C'est garnir un filin d'une fourure pour le protéger d'un ragage = d'un frottement. FOURURE : Liure (série de tours) réalisée autour d'un filin, faite à l'aide de bitord, c'est à dire de petit cordage goudronné ou non, afin de le protéger. FOURRURE DE GOUTTIERE : Illustration. Voir BAUX. FRAICHIR : Se dit du vent quand il augmente de force. FRAPPER : Fixer, amarrer à l'aide d'un noeud, d'une manille, un corage, un poulie... FRANC-BORD : Hauteur du bordage extérieur de la coque depuis la flottaison jusqu'à la première préceinte.

FREGATE

: Aux XVIIIe et XIXe siècles, fin

navire rapide gréé en trois-mâts

carrés,

primitivement affecté aux opérations d'éclaireur de la marine de

guerre. Elles transmettent les signaux et port secours aux

navires. Ce sont des navires à deux ponts, avec pas plus de 60

canons. Une frégate jauge maximum 500 à 550 tonneaux et à un

équipage de 300 à 600 hommes. Ses canons sont toujours en

batterie, ce qui signifie que ses sabords ne sont jamais fermés

: de faux mantelets de sabord (des chaussettes en toile) sont

installés pour le mauvais temps. Elles sont plus rapides que les

vaisseaux de ligne. GREATER : Donner des formes fines à un bateau pour le rendre plus rapide. FRET : 1. Cargaison. On parle de Fret d'aller et de Fret de retour. 2. Rémunération due par l'affréteur ou l'expéditeur de marchandises pour leur transport. ARRÊTÉES : Cercles métalliques entourant un espar pour le renforcer ou servir de support à des pitons à œil permettant d'y fixer des manoeuvres ou des poulies. FUITE : 1. Allure d'un navire courant au vent arrière par gros temps ou grosse mer. Le navire fuit. 2. Les pièces de fuite sont les canons tirant vers l'arrière du navire. FUSEE : Extrémité des vergues. GABARRE : Bateau servant au cabotage et au transport en vrac. Il sert aussi au chargement et déchargement des navires. GABIAGE : Travail et action des gabiers. GABIER : Matelot chargé de la manœuvre du gréement et des voiles d'en haut, du service des hunes et du beaupré. Il commande aux autres matelots. Il surveille, entretien, "son mat" et "son gréement", les embarcations et les ancres. Gabier de grande hune, gabier de misaine. GAIAC : Bois exotique utilisé pour fabriquer les cosses et les réas à cause de sa dureté. GAILLARD : Ensemble des structures utilisées pour le logement et situées sur le pont supérieur à l'avant et à l'arrière du navire, sur toute sa largeur. GALBORD (ou GABORD) : Deux premiers bordés, de part et d'autre de la quille. Ils s'encastrent dans la râblure de la quille et sont plus épais que les suivants : les contres galbords. Les galbords ne sont jamais effilé. Voir COUPLE. GALEASSE (ou Galéace) : (De l'italien galeazza, augmentatif de galea), galère de grande dimension, à voiles et à rames, garnie de 24 à 46 canons, d'un tonnage de 600 à 1 200 tonnes, GALERE (ou

Galée)

: (Italien) Navire de guerre

ou de commerce du XVIIème siècle, long et bas sur

l'eau, allant à la voile ou à la rame. Navire

de guerre ponté, à rames, que manient les forçats, avec deux

mâts aux voiles latines. Surtout employés en Méditerranée,

contre les corsaires algériens et marocains. GALERIE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL : Balcon couvert et fermé, faisant toute la largeur de la poupe, au niveau de la chambre du conseil, au niveau du premier pond du gaillard arrière. Elle est formée par une balustrade au centre de laquelle figure, à partir du 18ème siècle, un cartouche portant les marques de nationalité du navire. Les navires à trois ponts ont deux galeries.

GALHAUBAN

: Filin de chanvre puis d'acier servant à tenir les

mâts

de hune et de perroquet, par le travers et vers l'arrière, et

directement à partir en tête de mat. Constitue le

gréement dormant.

Ils sont capelés par dessus les

haubans

et toujours alternativement de tribord à bâbord et font retour

directement sur la

muraille

du navire, en arrière des bas-haubans. Cela permet une meilleure

répartition des efforts du haubanage. GALION : (de galie, syn. de galée). Gros navire de charge espagnol du milieu du XVIème siècle avec un chateau arrière à 4 ou 5 étages. Il est utilisé pour le transport de l'or et de l'argent et autres marchandises précieuses en provenance du Pérou et du Mexique et est fort prisé par les corsaires ou les flibustiers. Ces proportions sont du type 4/3/1 c'est à dire : 40 m de long pour 30 m de longueur de quille pour 10 m de large. 3 ou 4 mats à voiles carrées. Le gaillard d'avant est limité à l'étrave. Une passerelle peut relier les gaillards d'avant et d'arrière. Ils sont armés en guerre de 60 à 70 canons. GALIOTE : 1. Petite galère à rame hollandaise du XVIIème siècle, à l'avant et à l'arrière arrondis. Elles sont légères et équipées avec 16 à 22 bancs de nage et une voile latine. 2. Barre maintenant les panneaux de fermeture des écoutilles. GALOCHE : 1. Poulie ouverte transversalement sur une de ses faces pour y faire passer un cordage. 2. Entaille dans une pièce de bois pour y faire passer un cordage. GAMBES DE HUNE : Cordages permettant de raidir les haubans de hune. Elles sont fixées sur le haut des haubans du bas-mât et sur les caps de mouton des haubans du mat de hune. GAMBES DE REVERS : Barres métalliques servant à soutenir la hune à la mâture. Les haubans du mât supérieur y sont fixés. GARANT : Tout cordage formant un palan et passant par une poulie. Les canons sont amarrés par des garants, pour qu'ils ne bougent pas, quel que soit le temps. GARCETTE : Bout de filin fixé à la voile sur les bandes de ris, dans des oeillets et, servant à l'attacher, à prendre des ris ; petit cordage. GARDE CORPS : 1. Rambarde composée en générale de 2 filières supportées par les chandeliers. 2. Ensemble des cordages permettant aux gabiers de travailler sur le beaupré. GARGOUSSE : Sac contenant la charge de poudre d'un canon. GARGOUSSIER : Caisse contenant les charges de poudre en sacs individuels. GENOIS ( ou Grand foc ou Foc de Gênes) : foc de grande taille placée à l'avant pour augmenter la force de traction. GENOPE : Bout de cordage utilisé pour réunir temporairement deux filins. GENOU : Pièce incurvée d'un couple unissant la varangue et l'allonge. Voir COUPLE. GENOUILLERE : Pièce de bois taillée en angle droit et placée dans la membrure pour servir de support aux barrots de pont. GITE : Inclinaison du navire sur un côté, sous l'effet du vent. GLENE : Partie d'un cordage lovée en rond. On gléne un cordage (lover).

GOELETTE

: Navire à deux mâts inclinés vers l'arrière. Le mât arrière

est plus haut ou de hauteur égale au mat de devant. 6 à 8 canons

et un équipage de 60 hommes. Selon le gréement, on distingue : GODILLER : Faire avancer une embarcation à l'aide d'un aviron. Il est placé dans une dame de nage, placée à l'arrière de l'embarcation et manœuvré, debout, en effectuant des mouvements de petits huits dans l'eau. GOURNABLE : Longue cheville de bois dur (frêne,chêne) servant à assembler la charpente et les bordages du navire. GOUVERNAIL : Partie mobile à l'arrière de la quille, reposant sur le talon, servant à diriger le navire. GRAIN : Vent violent soudain, phénomène météorologique de courte durée. GRAND-FOC : Voir FOC GRAND LARGUE : Allure suivie par le navire lorsque le vent souffle presque de l'arrière du navire. GRAND-MAT : Mât principal d'un trois-mâts placé entre le mat de misaine à l'avant et le mat d’art à l'arrière. GRAND-VOILE : Voile carrée la plus basse d'un grand-mât. GRANDE RUE : Grande écoutille centrale sur un vaisseau du XVIIème siècle.

GREEMENT

: Ensemble de tous les accessoires (cordages,

manoeuvres,

poulies...)

de voilure et de

mâture

d'un voilier, servant pour les manœuvres. GREER : Garnir un navire de son gréement : voiles, cordages, poulies etc... GREEUR : Personnel chargé de garnir un navire de son gréement. GRELIN : Gros cordage pour l'amarrage ou le touage (remorquage) d'un navire. Le grelin est composé de trois aussières commises ensemble. Il est donc plus gros et plus rigide que l'aussière. Au dessus de onze pouces de circonférence, il prend le nom de Câble. GRUTIER : Ouvrier des docks préposé à la manœuvre des grues. GUI : Espar arrondi, tenu au mat par l'une de ses extrémités, et sur lequel vient se border le bas d'une voile aurique. Voir BOME.

GUIBRE

: (n.f.) Ensemble des pièces de construction assemblées les

unes aux autres, formant le prolongement élancé de

l'étrave.

Elle donne des points d'appui au gréement du

beaupré,

en recevant les

sous barbes

et les

liures

en particulier. GUINDANT : Le guindant d'une voile carrée est sa hauteur le long du mât (par opposition au battant d'une voile = sa longueur). GUINDEAU : Petit treuil à axe horizontal muni d'une couronne appelé barbotin, utilisé pour le mouillage et le relevage de la chaîne d'ancre. HALER : 1. Tirer en force. 2. En parlant du vent : se rapprocher. HALE A BORD : (HALE DEDANS) : cordage servant à amener le rocambeau à l'étrave. HALEBAS (HALE-BAS) : Manoeuvre courante frappée au point de drisse d'une voile et permettant de l'amener le long de sa draille, pour la serrer, une fois la drisse larguée. Idem pour un espar, une vergue. HAMAC : Rectangle de toile suspendu à ces deux extrémités, dans lequel on s'allonge pour dormir. HANCHE : Partie de la muraille d'un navire proche de l'arrière.

HUNIER :

Voile carrée fixée à la vergue du mât de hune. INSCRIT : Marin français inscrit sur les rôles de l'Inscription Maritime. INVALIDES : Somme retenue sur la paie des matelots en vue de leur retraite.

ITAGUE : Manoeuvre courante permettant de hisser quelque

chose. ITAGUES DE RIS : Cordages frappés sur les cosses des bandes de ris. Ils servent à affaler une portion de voile et passent par les trous des violons de ris en bout de bome. JAMBETTE : Pièce de bois ou de fer servant de jambe de force. JARRETIERE : Tresse cousue sur l'arrière des voiles carrées le long de la ralingue têtière pour servir à l'attacher à la filière d'envergure. JAUGE : Capacité

intérieure d'un navire. Autrefois, exprimée en tonneaux de jauge

= 2,83 m³. JAUMIERE (TROU DE...) : Ouverture pratiquée dans la voûte d'un navire pour laisser passer la mèche du gouvernail.

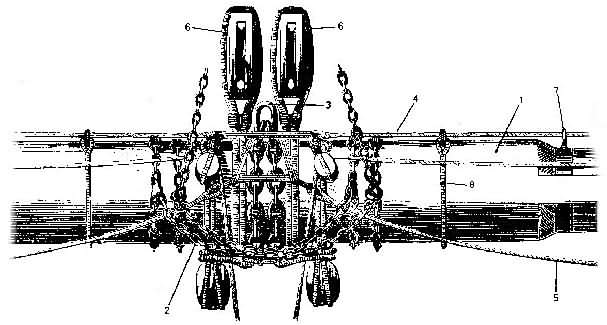

JOTTEREAUX : 1. Pièces de bois puis métalliques

chevillées de chaque côté, du

bas-mât, sous la

noix, pour supporter les

élongis. JOUE : 1. Partie renflée d'un côté et de l'autre de l'étrave d'un navire. 2. Face externe de la caisse d'une poulie. JOURNAL DE BORD : Journal tenu par le commandant et ses officiers et devant être remis aux autorités en fin de campagne. JUMELLE DE BRASSEYAGE : Pièce de bois dur, creusée sur une de ses faces et arrondie sur le milieu de la face arrière d'une vergue afin de l'écarter du mat, d'en faciliter le brasseyage et de la préserver des frottements contre le mat. JUSANT : Marée descendante KETCH : Voilier moderne à deux mats, le premier (misaine) étant plus haut que celui de l'arrière (artimon). LAISSER PORTER : Voir Abattre. LAIZE : Bandes de toile

composant une

voile

par assemblage bord à bord. LAMANAGE : Pilotage pour amarrer un navire à quai. Sa zone d'action se limite aux baies, rades et ports. Ce sont les lamaneurs. LAME : Mouvement fort de la mer sous l'effet du vent. LANCER : 1. Lancer un manœuvre c'est l'amarrer autour d'un bois prévu à cette effet. 2. C'est mettre un navire à l'eau. LARGUE : Allure d'un navire recevant le vent par l'arrière du travers. A cette allure, les écoutes sont toutes relâchées : larguées. LARGUER : Lâcher, détacher tout cordage de son point d'attache : une amarre, une écoute...

LATINE

(VOILE)

: Voile triangulaire comprenant les

focs

et les

voiles d'étais.

Son côté le plus long porte la

ralingue

d'envergure

et, permet soit de l'enverguer sur une

antenne

soit de la tendre sur une

draille LATITUDE : Angle formé par la verticale du lieu et sa projection sur le plan de l'équateur. LEGE : Se dit d'un navire naviguant à vide, sans chargement. LEST : 1. Tout ce qui peut servir à alourdir un navire : gravas, sable, vieilles ferrailles, permettant d'assurer la stabilité des navires navigant à vide de marchandise. Le lest représentait un peu plus du tiers du poids de la marchandise. Il devait être bien reparti et bien arrimé pour éviter tout ripage. 2. Navire navigant sans fret. LEVANT : Est, Orient. LEVE-NEZ : Cordage permettant de lever le point d'amure d'une voile aurique. LEVER LES LOFS : Donner du mou aux écoutes et amures des basses voiles afin de réduire leur portance et donc la vitesse du navire. LIAISONS : Pièces de construction servant à fortifier entre elles les diverses parties d'un navire. LIEUE MARINE : = 3 milles = 5.556 mètres = un vingtième du degré terrestre = une lieue géographique. LIGNE : Nom donné par les marins à l'équateur ; d'ou l'expression "Passer la ligne". LIGNE DE CHARGE : Ligne signalée sur la coque ne devant jamais être immergée après la cargaison d'un navire. LIGNE DE FLOTTAISON : Intersection de la surface de l'eau avec la coque. LISSES : 1. Membrures longitudinales placées entre les couples formant la coque et le pavois. 2. Pièce ou tige sur la partie supérieure des pavois, coiffant le sommet des jambettes, afin de servir de rambarde. Lisse d'ouverture : Planches fixées provisoirement entre les sommets des couples, pour préserver leur écartement pendant la construction. Illustration. LISTON : Moulure en creux ou en relief courant toute la longueur de la muraille. LIT DU VENT : Direction d'où souffle le vent. Point de l'horizon d'ou il arrive. LIURE : Cordage ou pièces de charpente permettant d'assembler plusieurs éléments. LIURE DE BEAUPRE :

Fixation du

beaupré

sur

l'étrave

du navire. Elle est en général double : un gros cordage fait

plusieurs tours entre le beaupré et des trous rectangulaire

pratiqués dans le

taillemer.

L'ensemble est raidi par une

bride

centrale. Ces liures sont maintenues en place par des taquets

côté beaupré. Elles sont protégées par des défenses au niveau du

taillemer. LIVARDE (VOILE A LIVARDE) : Voile aurique sans corne ni bôme mais établie par un espar en diagonale. Son extrémité supérieure étarque le coin supérieur arrière de la voile et son extrémité inférieure s'appuie sur le mat. LOCH : Appareil servant à mesurer la vitesse. Il est constitué primitivement par une planchette (ou bateau) se laissant aller à la mer au bout d'un câblot sur lequel des nœuds étaient marqués de distance en distance.

LOF : Côté du

bateau frappé par le vent. D'où : venir au lof ou

lofer = se rapprocher du vent. (Inverse :

abattre). LONG COURS : Navigation en dehors de zone cotières de cabotage. Le navire affecté à ce type de navigation est un "long courrier". LONGIS : Voir ELONGIS. LONGITUDE : Angle formé au pôle par le méridien du lieu et un méridien fixe d'origine (Méridien de Greenwich). LONGUEUR HORS-TOUT : Longueur maximum du navire. LONGUEUR A LA FLOTTAISON : Distance entre la perpendiculaire avant, élevée à l'intersection de la flottaison et la face avant de l'étrave et la perpendiculaire arrière, élevée à l'intersection de la flottaison et de la face arrière de l'étambot. LOUVOYER : Faire des bordées successives pour remonter au vent. Naviguer contre le vent. LOVER : Ramasser en rond. ( se dit pour un cordage ou pour une voile. LOXODROMIE : Route que suit un navire lorsqu'il coupe tous les méridiens sous un angle constant. LUMIERE : 1. Orifice sur le sommet d'un canon par lequel on met le feu à la charge de poudre. 2. Synonyme d'Anguilliers. LUZIN : Cordage d' amarrage composé de deux fils. MACHOIRE de bôme ou de corne : fourche en bois à l'extrémité de l'espar permettant de la maintenir contre le mât. MAILLE : Intervalle entre deux couples ou deux varangues. MAILLON : Longueur de chaîne de 30 mètres comprise entre deux mailles. MAIN COURANTE : Poignée solidement fixée pour se tenir, le long d'une échelle, d'un rouf...

MAITRE-BAU =

MAITRE-COUPLE : 1.

Couple et barrot placés dans la plus grande largeur du

navire (voir

BAUX). MAITRE CALFAT : Personne chargée de surveiller et de garantir l'étanchéité du navire. MAITRE CANONIER : Commandant des chefs de pièce et sous les ordres du canonier. MAITRE DE QUART : Gradé secondant l'officier de quart. Il rend les honneurs du sifflet à l'arrivée ou au départ des officiers. Il intervient dans la manouvre des embarcations plus particulièrement. MAITRE D'EQUIPAGE : Gradé expérimenté commandant les gabiers et les simples matelots. Il est sous les ordres du second. MAITRE PERCEUR : Ouvrier chargé de faire les trous dans le bordé, dans les membrures. Ce travail demande un grande expérience car les trous doivent être bien percés afin les chevilles occupent la totalité du tous, sur toute sa longueur, afin d'assurer une étanchéité parfaite. MAITRE VOILIER : Personne chargé de l'entretien des voiles et de la mature. MANIFESTE : Liste complète et détaillée des marchandises constituant la cargaison du navire. Elle est remise à la douane du port de destination. MANILLE : Etrier métallique fermé par un boulon et servant à relier entre elles deux longueurs de chaîne. MANOEUVRE

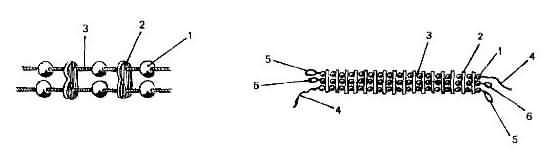

: 1. Cordage ou filin servant au gréement. On distingue :

2. Toute opération relative à la marche ou à l'évolution du navire. MANTELET DE SABORD : Volet extérieur carré, fixé par le haut fermant un sabord. MARCHEPIED : Filin courant d'une extrémité à l'autre sous la vergue pour permettre aux gabiers de prendre appui. Illustration. MARGOUILLET : Pomme de bois dur, percée au milieu, avec une engoujure sur son pourtour pour être estropée. Permet de guider certaines manœuvres. MARNAGE : Amplitude de hauteur d'eau, entre la marée haute et la marée basse. MAROQUIN : Cordage tendu entre deux mats sur lequel est fixé une ou plusieurs poulies, utilisées pour des manoeuvres ou des drisses.

NAGE : Utilisateur des avirons d'une embarcation pour la faire avancer. NATTE : Garniture sur une manœuvre dormante afin d'éviter son usure par les frottements.

NOEUD : 1.

Manière de réunir deux cordages ou d'amarrer un filin sur

une partie fixe ou sur lui-même. NOIX : Redan circulaire ou octogonal proche du sommet du mât. Base de la hune et du capelage des haubans. Illustration NOROIT : Vent du Nord-Ouest. NUMERO : Nom d'un navire exprimé par quatre pavillons représentant quatre lettres. Hisser son numéro veut dire signaler son nom. OBEIR : Un navire obéit bien à la barre quand il répond rapidement à toute action sur elle. OEIL : Boucle à l'extrémité d'un cordage. OEILLET : Petit trou percé dans une voile pour le passage d'une garcette et renforcé par couture. OEUVRES MORTES : Partie émergée de la coque, au-dessus de la ligne de flottaison. OEUVRES VIVES : Partie immergée du navire. ORDINAIRE : Le repas quotidien des marins est l'ordinaire. ORGANEAU : Anneau qui traverse la vergue de l'ancre, sur lequel est fixé (étalingué) le câble ou la chaîne de l'ancre. ORIENTER : Manœuvrer les voiles et les vergues en fonction de la direction de la brise. ORIN : Petit cordage. PALAN :

Manoeuvre composé d'une ou de plusieurs poulies et d'un

cordage passant par elles pour effectuer des travaux de force.

Dans le cordage, on distingue le

dormant, fixé à la poulie et le garant (ou

courant) sur lequel on exerce une traction.