Les premiers rois de France n'eurent pas à s'occuper de marine; les limites du royaume n'atteignaient pas la mer. Ce n'est qu'en 1203 que le domaine royal eut des rivages maritimes grâce à la confiscation de la Normandie par Philippe Auguste, bientôt suivie de la conquête du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge, et, plus tard, en 1229, du duché de Narbonne.

Il n'y a pas alors d'armée navale permanente. Malgré la construction près de Rouen, en 1294, sur l'ordre de Philippe le Bel, du Clos des Galées, le premier arsenal, on ne peut parler d'une marine de guerre appartenant au roi et montée par des équipages réguliers.

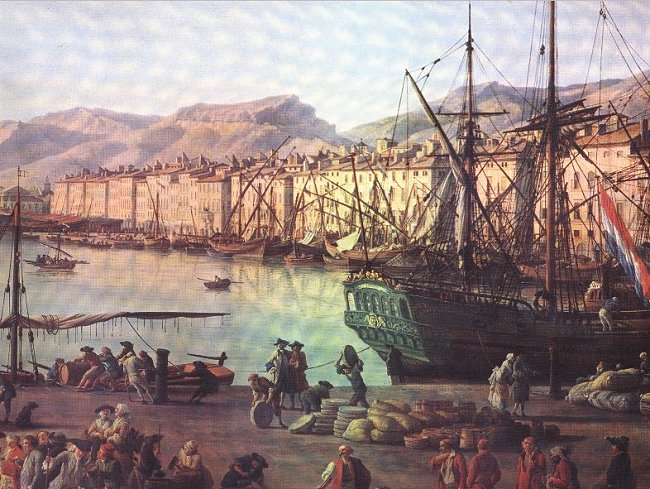

Sur la Méditerranée, la France n'avait aucun port. Pour se rendre en Terre Sainte, Saint Louis avait dû emprunter ou louer des vaisseaux à la république de Venise ou aux Gênois. C'est pourquoi il créa le port d'Aigues (aujourd'hui Mortes) et nomma le premier amiral de France, Florent de Varenne, mais ses successeurs durent encore avoir recours aux marines étrangères et c'est ainsi que les galères de Rainier II de Monaco au service de Philippe le Bel battirent les Flamands à Zierickzee, les obligeant à lever le siège de cette ville (1304).

Pendant la guerre de Cent Ans, le roi de France Philippe VI de Valois (1328-1350) ne put opposer au roi d'Angleterre Édouard III, qu'un rassemblement confus de bâtiments hétéroclites qui fut battu à la bataille de l'Ecluse (1340).

Charles V (1364-1380) comprit de quelle utilité serait pour lui une flotte de guerre puissante et nombreuse. Il s'entoura de constructeurs habiles et de marins, parmi lesquels il faut signaler Jean de Vienne qui reprit Cherbourg aux Anglais et fit plusieurs descentes en Écosse. Malheureusement, il fut tué en combattant les Turcs à Nicopolis le 22 septembre 1396.

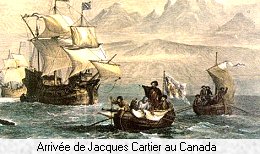

Affaiblis par la guerre de Cent Ans, les successeurs de Charles V ne purent pas continuer son effort; cependant la marine profite de la vulgarisation d'inventions anciennes telles que la boussole. Aidé par les perfectionnements techniques apportés à l'art de la navigation, l'esprit d'aventure se développe; c'est l'époque des grandes découvertes Christophe Colomb et l'Amérique, Vasco de Gama et la route des Indes par le Cap, Jean Ango, Jacques Cartier et le Canada, Villegagnon, etc.

Mais le roi François ler n'a pas de marine et doit s'assurer le concours du célèbre corsaire génois Andréa Doria, puis celui des vaisseaux turcs de Barberousse et de Dragut pour résister à la menace de Charles Quint.

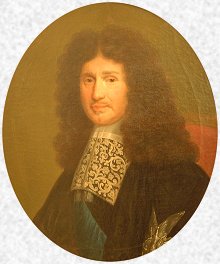

Pour retrouver une politique navale suivie, il faut l'arrivée au pouvoir de Richelieu (1624). Il crée le port de Brest et fait exécuter de grands travaux à Toulon et au Havre. Règlements et ordonnances organisent l'administration et la discipline de la flotte. Signe d'un retournement de puissance, la marine anglaise échoue dans sa tentative de ravitaillement des protestants à La Rochelle. La marine royale contribue aux établissements coloniaux et aux vues stratégiques du cardinal de Richelieu pendant une importante période de la guerre de Trente Ans. Elle préfigure, par ses hommes et ses structures, le bel instrument maritime que Colbert mettra à la disposition de Louis XIV.

La marine avait pris une place importante dans la politique royale. L'action d'Abraham Duquesne en Méditerranée, où il s'oppose avec succès devant Augusta à Ruyter en 1674, en est bien la preuve.Colbert, ministre de 1669 à 1683, accomplit une oeuvre immense; il crée le système des classes pour le recrutement des équipages; il est l'auteur de la fameuse ordonnance de 1681 qui sert longtemps de base à l'organisation de la marine de commerce ; il redonne vie à l'une des initiatives de Richelieu, les compagnies coloniales. Seignelay, par l'ordonnance de 1689, qui règle toutes les parties du service de la marine militaire, codifie l'oeuvre de son père auquel il succède de 1683 à 1690 comme Secrétaire d'État à la Marine. Dès 1672, la marine avait pris une place importante dans la politique royale. L'action d'Abraham Duquesne en Méditerranée, où il s'oppose avec succès devant Augusta à Ruyter en 1674, en est bien la preuve. Désormais, la Hollande, l'Espagne et l'Angleterre doivent compter avec la puissance navale de la France.

Une splendide floraison de carrières maritimes illustre le règne de Louis XIV: le chevalier Paul, Duquesne, Forbin, le comte de Tourville. La victoire de ce dernier à Bévéziers (1690), la fantastique bataille qu'il soutient devant Barfleur, le 29 mai 1692, avec 44 vaisseaux contre 99, ne sont en rien diminuées par les pertes sérieuses mais non "désastreuses" de Cherbourg et de La Hougue. Les plus grands historiens s'accordent à le dire avec l'amiral américain Mahan qui y voit la plus éclatante démonstration de discipline et de valeur militaire jamais donnée par une marine. Un an plus tard, devant Lagos, Tourville met en déroute la flotte de l'amiral Rooke.

Malheureusement, une belle marine coûte cher; l'ampleur des dépenses effraie Pontchartrain, ministre de 1690 à 1699, et c'est la politique "d'économies" qui entraîne le déclin de la marine royale. Le ministre autorise la "guerre de course" où s'illustrent Jean Bart, Duguay-Trouin, Forbin, Ducasse. Cet "expédient d'un temps de détresse" ne peut remplacer l'instrument de puissance qu'était déjà une nécessaire flotte nationale.

Pendant la Régence et jusque vers 1727, la faiblesse de la marine de Louis XV permet tout au plus de garder le contact avec nos colonies. Maurepas, ministre de 1723 à 1749, s'efforce de rénover nos constructions navales et de développer la valeur des cadres de la Marine. Le résultat de ce renouveau ne s'est pas encore fait sentir quand éclate la guerre de Sept Ans (1756-1763). Malgré le courage et la ténacité d'hommes tels que Guy François de Coëtnempren, comte de Kersaint (1703-1759), elle a pour conséquences la perte de l'Inde, du Canada, des Antilles, de la Louisiane, de nos comptoirs du Sénégal. Loin de conduire au renoncement, ce déplorable résultat du traité de Paris incite le Roi et le ministre à poursuivre l'effort maritime entrepris.

Choiseul, ministre depuis 1761, promulgue en 1765 une ordonnance qui traduit l'effort de rénovation de la Marine sous Louis XV. Pendant le règne de Louis XVI (1774-1792), Sartine et Castries continuent les réformes qui mettront notre flotte en état de soutenir avec succès la guerre d'Indépendance d'Amérique (1778-1783). L'amiral d'Orvilliers tient alors victorieusement en échec l'escadre britannique de l'amiral Keppel devant Ouessant. D'Estaing, Guichen, La Motte-Picquet dans l'Atlantique, De Grasse à la Chesapeake, contribuent au succès victorieux de la République américaine, tandis que dans l'océan Indien, se déroule l'audacieuse campagne de Suffren dont le génie bouleverse les conceptions de la stratégie navale.

La révolution de 1789 désorganise la marine; beaucoup d'officiers expérimentés, la plupart nobles, émigrent. Cette rupture au sein de la marine aura des répercussions jusque sous l'Empire. Au combat de Prairial, Villaret de Joyeuse réussit, au prix de lourdes pertes, à assurer l'entrée à Brest d'un précieux convoi. Le 1er août 1798 des trésors d'héroïsme n'empêchent pas la victoire de Nelson à Aboukir. Et celui-ci, sept ans plus tard, écrase les forces de l'amiral de Villeneuve devant Trafalgar (21 octobre 1805). malgré des moyens encore puissants, Napoléon renonce - tout comme Louis XIV jadis - à détruire la puissance navale anglaise et soutient une implacable guerre au commerce. On voit reparaître les corsaires dont le plus célèbre est Robert Surcouf. Le baron Portal, ministre de la Marine sous la Restauration, s'efforce de réorganiser celle-ci. Pour la première fois depuis un siècle et demi on retrouve des marins français et anglais côte à côte à Navarin, le 20 octobre 1827; puis, en 1830, l'expédition d'Alger prouve que la marine est un des instruments les plus efficaces de la politique française.

Louis-Philippe poursuit l'action outre-mer de ses prédécesseurs. La campagne de l'amiral Roussin illustrée par le forcement des passes du Tage (1831), celle de l'amiral Baudin au Mexique, marquée par la prise de Saint-Jean-d'Ulloa et de Vera-Cruz (1838), enfin, l'appui au général Bugeaud apporté par l'escadre du prince de Joinville, à Mogador et à Tanger, soulignent l'importance de la Marine dans la politique extérieure de la France au XlXème siècle.

Dans le même temps, Dumont d'Urville effectue un voyage de circumnavigation, parcourt le Pacifique et atteint le continent antarctique en 1840. L'application de la vapeur à la propulsion des navires, la mise au point de l'hélice grâce aux travaux de Sauvage (français), de Barnes (anglais) et du grand constructeur naval Augustin Normand, conduisent la Marine à un renouvellement fondamental ; révolution comparable à celle que connaîtra le XXe siècle avec la propulsion nucléaire. L'ingénieur du génie maritime Dupuy de Lôme, qui avait étudié en Angleterre la construction des navires en fer, prépare alors un type de bâtiment nouveau le cuirassé. La Gloire (1859), premier navire cuirassé, donne à la flotte française une avance technique remarquable. Ainsi Napoléon III dispose-t-il de la Marine la plus moderne de l'époque. Après l'emploi de la flotte dans la guerre de Crimée (1854-1856), l'expédition de Chine (1857-1863) où s'illustrent Rigault de Genouilly, La Grandière, Charner, Doudart de Lagrée, aboutit à la possession de la Cochinchine ; la Marine contribue aussi à l'expédition du Mexique (1861-1866).

Lors de la guerre de 1870, la France maîtrise la situation en mer mais la rapide avance des Allemands à l'intérieur des frontières du pays et le manque de moyens navals de faible tirant d'eau, propres à favoriser sans risque des débarquements sur les côtes allemandes, limitent l'action offensive de la Marine. Elle joue cependant un rôle d'une ampleur inattendue dans l'armement des forts autour de Paris, où le service se fait comme sur les vaisseaux; elle renforce les armées auxquelles elle fournit canons, fusils, munitions, équipements, formant elle-même bataillons et même régiments. Le contre-amiral Jauréguiberry commande ainsi successivement les lignes de défense de Carentan et la 1ère division du XVIème corps de l'armée de la Loire. Le capitaine de vaisseau Jaurès se voit confier la subdivision militaire de Maine-et-Loire puis reçoit, comme général de division, le commandement du XXIème corps d'armée dans la pugnace armée de Chanzy...

Après la guerre de 1870, la France renoue avec sa politique d'action outre-mer: expéditions du Tonkin où Francis Garnier (un ancien du siège de Paris) s'illustre à Hanoï (1873), de Tunisie en 1881, d'Annam où l'amiral Courbet pénètre la rivière de Hué et obtient la paix (1883) avant d'agir au Tonkin, puis en Chine où il réduit une partie de la flotte et les forts de Fou-Tchéou (1884). Le combat de Shei-Poo (février 1885) montre la volonté de vaincre et le courage de nos marins. L'essor colonial se poursuit en Afrique. Le lieutenant de vaisseau Savorgnan de Brazza explore le Congo, le lieutenant de vaisseau Hourst la vallée du Niger. L'expédition de Madagascar (1883-1896) et de nouvelles affaires au Maroc sont liées aux querelles des nations européennes.

Pendant ce temps, l'évolution technique du matériel continue; la manifestation la plus remarquable est, en 1887, l'apparition du sous-marin avec le Gymnote de l'ingénieur Gustave Zédé.

Le développement de l'aéronautique s'amorce. Dès 1908, une commission est désignée pour étudier les conditions d'utilisation des aéroplanes dans la Marine. Ses travaux aboutissent, le 24 février 1913, à la création d'un Service Central de l'Aéronautique Maritime. Très limitée encore, à la déclaration de guerre de 1914, cette arme nouvelle va se développer rapidement. Ses progrès constants lui permettent d'assurer avec efficacité tous les services que l'on attendait d'elle, missions d'exploration, principalement contre les sous-marins, de protection et de bombardement. L'aviation maritime française terminera la guerre avec près de 2000 appareils en 1918.

Sur mer lors de la Première Guerre Mondiale, la France a comme forces navales principales : dans le nord, la 2ème escadre légère de l'amiral Rouyer, dans le sud, l'armée navale de l'amiral Boué de Lapeyrère. Elle se voit donc confier la surveillance de la Manche et le contrôle de la Méditerranée. Dans le nord, elle surveille le pas de Calais, pour en interdire le passage à l'escadre allemande. La brigade des fusiliers-marins, sous les ordres du vice-amiral Ronarc'h, apporte son concours à l'armée pour la défense de la Belgique. Dans le sud, en assurant le contrôle de l'Adriatique, l'armée navale bloque dans ses ports la flotte autrichienne. Sous les ordres de l'amiral Guépratte, elle participe, avec la marine britannique, aux opérations des Dardanelles. A partir de 1915, elle contribue à la défense du canal de Suez contre les Turcs. Enfin, elle assure l'escorte des convois que la guerre sous-marine déclenchée par l'Allemagne en réponse au blocus de ses ports, rend indispensable.

Entre les deux guerres la France travaille à la reconstitution de sa flotte. En 1939, elle possède une magnifique marine de guerre. Elle prend une part très importante à l'escorte des convois d'Atlantique, contribue aux opérations de Norvège, assure l'évacuation de Namsos et est largement engagée dans les opérations de Dunkerque avec plus de 300 bâtiments dont 60 ne reviendront pas.

Le 12 juin 1940, la 2ème escadre bombarde les installations militaires de Gênes et de Vado.

L'armistice de juin 1940 immobilise la flotte. Après la défaite, nos forces armées ont connu de terribles souffrances morales, mais c'est la Marine qui a le plus long chemin de croix, jalonné par de nombreuses stations dont la première à Mers-el-Kébir (3 et 6 juillet 1940). Malgré tout, la flotte assure la liaison avec l'Empire et tant bien que mal le ravitaillement de la métropole.

En Extrême Orient, elle remporte la bataille de Koh-Chang sur la Marine siamoise qui est presque totalement détruite.

Les forces navales françaises libres (FNFL) continuent la bataille dans l'Atlantique où leurs corvettes l'Aconit notamment - remportent de très beaux succès. Le sous-marin Rubis s'illustre par ses mouillages de mines, la Junon, par ses expéditions hardies dans les fjords de Norvège... En novembre1942, après le débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone libre le 27 novembre, pénètrent en force à Toulon dans l'esprit de prendre la flotte. Mais l'escadre se saborde pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Les sous-marins Casabianca, Glorieux, Iris et Marsouin s'échappent. Les bâtiments d'Afrique reprennent la lutte contre l'Axe. Le Richelieu participe aux opérations en mer du Nord, puis en Extrême-Orient, la Marine prend part aux opérations de débarquement en Normandie, en Corse et en Provence et à la réduction des "poches de l'Atlantique" (Bordeaux, Rochefort, Lorient et Brest). Le 15 septembre 1944, la flotte fait une entrée émouvante dans un Toulon presque entièrement détruit.

La fin du conflit mondial, marquée par la reddition de l'Allemagne, le 8 mai 1945, et celle du Japon, le 2 septembre 1945, ne provoque pas l'arrêt des actions militaires de la France. Après l'échec des conférences de Dalat et de Fontainebleau en 1946, l'affaire indochinoise connaît un développement auquel la victoire de Mao-Tsê-Tung en Chine (1949) donne des dimensions politiques internationales. Jusqu'à l'évacuation du Tonkin en 1955, la Marine se trouve engagée sur le Fleuve Rouge et sur ses arroyos, en même temps que sur les côtes vietnamiennes. Les opérations de fusiliers-marins commandos, l'appui des forces de l'Aéronautique navale, la chasse aux trafics par voie d'eau de denrées et d'armes, les transports maritimes et fluviaux et les tâches propres à la pacification, à laquelle elle est aussi appelée à prendre part, font que la Marine a un rôle important en Extrême-Orient jusqu'au retrait complet des forces armées françaises du Viet-nam (1956).

L'explosion de violences qui accompagne les revendications des peuples d'Afrique du Nord, à partir d'octobre 1954, a pour effet d'associer la Marine à l'action armée de la France dans cette partie du monde. La surveillance maritime et le contrôle d'une zone frontalière sont confiés à des bâtiments de la flotte en Méditerranée et à des unités de fusiliers-marins et de commandos de marine jusqu'au cessez-le-feu du 19 mars 1962. Or, pendant ces années difficiles, la France refait ses forces maritimes, Les chantiers navals et les arsenaux, remis en état après les destructions de la guerre mondiale, construisent deux croiseurs et des escorteurs, puis deux porte-avions, des avisos-escorteurs, des sous-marins et un porte-hélicoptères. Ainsi se reconstituent des escadres. En 1963, avec l'adoption par la France d'une politique nucléaire de dissuasion, la Marine et l'Armement se voient confier la réalisation des sous-marins à propulsion nucléaire lanceurs d'engins (SNLE), pièces maîtresses de notre force nucléaire stratégique. Le 29 février 1972, le Président de la République, sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre d'État chargé de la Défense nationale, décrète que la composition des forces navales françaises tendrait d'ici à 1985, à se calquer sur le Plan Naval 1971-1975 ou Plan Bleu. La loi de programmation 1987-1991 (votée en mai 1987), après celles de 1977-1982 et 1984-1988, développe les moyens nécessaires aux missions de la Marine, compte tenu des impératifs de la défense, des nécessités de renouvellement d'une partie de la flotte et du parc d'aéronefs de l'Aéronautique navale. Enfin la réforme du commandement organique des forces de surface intervenue en 1999, la Force d'Action Navale est crée et regroupe sous l'autorité d'un amiral (ALFAN) la totalité des bâtiments de surface. A l'été 2001, la FAN comptait cent dix-sept bâtiments armés par 12000 hommes et femmes.

(Source : Plaquette Marine nationale 1987)