Apports de la généalogie

La généalogie est à la

fois l’auxiliaire de nombreuses sciences humaines et une science

ayant son objet et ses méthodes propres. Elle se définit comme

l’histoire des origines et du développement des individus

groupés en famille.

Les lois de Mendel sur les caractères

héréditaires et la découverte, en 1952, par M. H. F. Wilkins, de

l’acide désoxyribonucléique (ADN) démontrent la transmission

chez l’homme de caractères physiques (taille, mode de

croissance, forme du corps et de ses parties, groupe sanguin) et

psychiques (caractère). Grâce au dépouillement de milliers de

généalogies, la vérification de ces théories a été rendue plus

facile en ce qui concerne les caractères physiques ; elle est

moins avancée dans le domaine des caractères psychiques et l’on

n’a quelque chance d’y parvenir qu’avec l’aide de la

graphogénéalogie, c’est-à-dire de l’analyse de l’écriture des

membres d’une famille. Tout Européen, ou tout Américain, a pour

ancêtres des Romains, des Huns, des Arabes ou des Israélites,

aussi bien que des Ligures, des Basques ou des Indiens. Il n’y a

pas de races pures, mais certains types psychiques et physiques

se rencontrent plus fréquemment que d’autres dans une nation

donnée. Les transmissions de ces types sont renforcées par les

mariages consanguins qui réduisent le nombre théorique des

ancêtres. Certains ancêtres reviennent plus souvent dans

l’ascendance. Ce sont les ancêtres « forts » qui fixent des

qualités ou des défauts dans une famille et font de chacun le

parent de millions de contemporains.

En médecine, en

démographie, en histoire, la généalogie a rendu d’appréciables

services. Ainsi la présence et la résurgence des tares

héréditaires (diabète, asthme, hypertension, épilepsie,

schizophrénie), dont la fréquence est due aux mariages

consanguins, rend indispensable la collaboration du médecin et

du généalogiste.

L’utilisation de tableaux d’ascendance et de

descendance fait progresser la démographie, lui apportant des

vues nouvelles sur la nuptialité, sur la fécondité, sur

l’émigration ou l’immigration et sur l’évolution des

populations.

La généalogie peut également aider à comprendre

le caractère des personnages historiques. Il est intéressant de

savoir que Turenne et Condé étaient des cousins issus de

germains ayant pour ancêtre commun le connétable Anne de

Montmorency. L’incompréhension dont a fait preuve Louis XVI à

l’égard du peuple français est-elle due au fait que sur ses

soixante-quatre quadrisaïeuls, huit seulement étaient français,

trente-quatre germaniques et seize polonais ?

Les tables

d’ascendance et de descendance font apparaître l’ampleur du

brassage social. Nullement figées, les classes ne sont pas la

juxtaposition d’individus ; elles sont formées de membres de

familles dont la place dans l’échelle sociale ne cesse de

varier.

Les sciences humaines ne peuvent étudier l’homme

indépendamment de l’histoire des familles ; la généalogie est

donc une science : elle rend compte aussi bien des caractères

dus à l’hérédité que de ceux qui sont acquis sous l’influence du

milieu dans lequel l’individu se forme dans sa jeunesse.

La

généalogie pratique

Le but de toute généalogie est d’établir

la table d’ascendance, la table de descendance et la table de

parenté d’un individu donné, c’est-à-dire la table de

descendance d’un de ses ancêtres, en ligne masculine ou

féminine.

Pour établir une table d’ascendance, on peut

employer la méthode verticale dite de l’arbre généalogique ;

utilisée par les Arabes, elle situe l’ancêtre en haut ou en bas

et les collatéraux sur les branches. Il existe également une

méthode circulaire, où l’ancêtre est placé au centre. Mais une

troisième méthode, dite horizontale, recueille à présent la

faveur générale .

Le repérage des ancêtres est facilité par

une numérotation, inventée en 1676 par Jérôme de Sosa et reprise

en 1898 par Stephan Kekule von Stradonitz. Cette méthode, dite

Stradonitz ou Sosa-Stradonitz, consiste à donner un numéro à

chaque individu : 1 à la personne dont on établit l’ascendance,

2 à son père, 3 à sa mère, 4 à son grand-père paternel, etc. Les

hommes ont toujours un numéro pair, les femmes un numéro impair.

Un père porte toujours un chiffre égal au double de celui de son

fils et à la moitié de celui de son père. Une mère porte un

chiffre égal au double plus 1 de celui de son fils, à la moitié

de celui de son père et à la moitié plus 1 de celui de sa mère.

Pour savoir à quelle génération appartient l’ancêtre n0 3554, on

cherche la puissance de 2 immédiatement inférieure à son chiffre

plus 1 : 211 = 2048 et 11 + 1 = 12e génération. Chaque puissance

de 2 correspond au nombre d’ancêtres d’une génération.

Le

tableau de descendance et de parenté peut être agnatique,

c’est-à-dire ne donner que les descendants portant le nom de

l’ancêtre ou le nom complet. Le tableau encombrant que l’on

obtient par la méthode verticale ou par la méthode horizontale

est actuellement remplacé par un tableau simplifié (cf. infra

l’explication des signes) :

Lazare Nicolas Marguerite Carnot

Z Sophie Dupont de Maringhem, d’où :

1. Sadi † s.p.

2.

Nicolas Léonard Sadi † s.p.

3. Lazare Hippolyte, qui suit.On

emploie la numérotation dite d’Aboville pour chaque personne :

elle porte, par rapport à un ancêtre donné, le numéro de

naissance de cette personne, 1, 2, 3, précédé du numéro de son

père, ou de sa mère, jusqu’à l’ancêtre. Ce système se combine

avec le tableau précédent et l’éclaire.

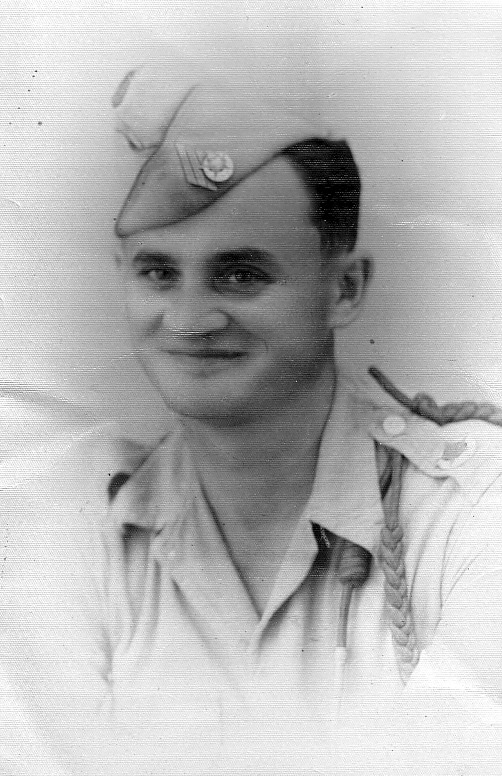

Cette numérotation

permet de classer rapidement les dossiers qu’il faut établir,

pour chaque personne, avec les copies de toutes les pièces

pouvant apporter des renseignements : actes d’état civil,

testaments, partages, passeports, actes d’acquisition ou de

bail, photographies, autographes, bulletins de paie,

déclarations d’impôts.

Les fiches sont le résumé du dossier

avec des signes spéciaux : O = né ; Z = marié ; † = décédé ; ) (

= divorcé ; s.p. = sans postérité ; s.a. = sans alliance.

Les

sources

Pour retrouver chaque filiation, chaque parenté, il

faut utiliser les témoignages oraux – pour les contemporains – ,

les registres d’état civil, les archives des notaires, ainsi que

les archives nationales et départementales. En France, le

registre d’état civil créé en un seul exemplaire, depuis 1539,

et en double depuis 1579, était tenu avant 1792 par le clergé

catholique : généralement, un des exemplaires est aux archives

de la commune et l’autre aux archives départementales. Depuis

1792, les registres sont tenus par les municipalités, qui en

gardent un exemplaire, l’autre étant confié au greffe du

tribunal de grande instance. Il n’existe pas de table nationale,

ni, sauf à Paris de 1792 à 1862, de table départementale. Les

tables communales sont décennales. L’état civil des Français

vivant à l’étranger est conservé au ministère des Affaires

étrangères, celui des Français vivant dans les départements

d’outre-mer à la section Outre-Mer des Archives nationales. En

France, les actes d’état civil concernant les réformés ou les

israélites sont rares avant 1792. Les autres pays ont adopté

avec quelque retard le système français. Certains, comme les

Pays-Bas et la Suède, tiennent un dossier national par individu.

La Suisse possède des dossiers par commune d’origine.

Les

archives des notaires sont en grande partie entre les mains des

notaires, sauf à Paris, où elles sont rassemblées aux Archives

nationales, et dans certains départements. On peut se servir,

pour les recherches, des archives de l’enregistrement, des

archives départementales, ou des répertoires des notaires. À

l’étranger, ces documents existent aussi, surtout dans les pays

latins.

Les Archives nationales et départementales renferment

les dossiers de presque tous les fonctionnaires et ceux des

personnes qui ont reçu des distinctions honorifiques. En France,

le ministère des Armées et celui des Affaires étrangères

conservent les dossiers concernant leur personnel. Les pays

étrangers possèdent le même type de documents.

.gif)

l

l